|

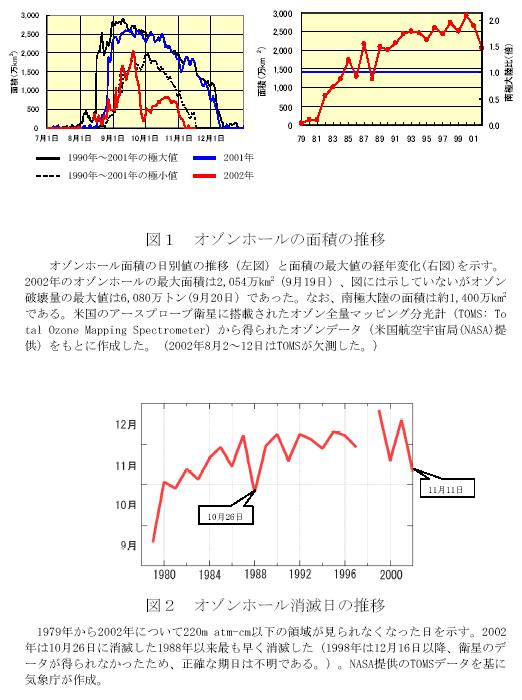

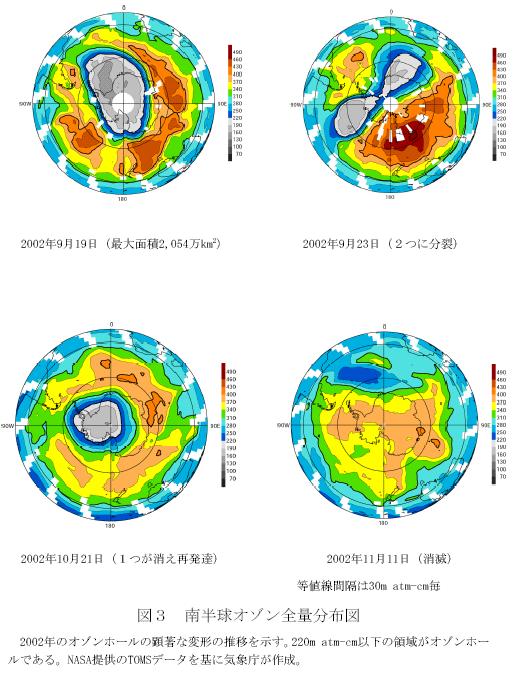

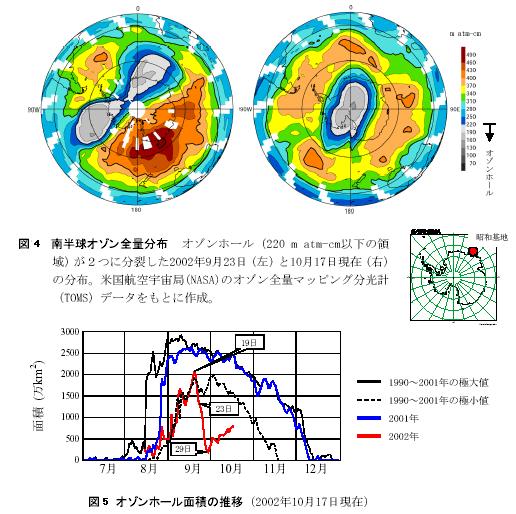

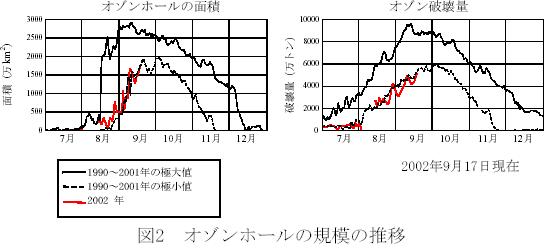

1.2002年の南極オゾンホール 先月紹介したように、気象庁は、今年のオゾンホールは例年より早めに消滅したことを、11月20日に次ぎのように発表した。 1.1 要約“南極オゾンホール、1991年以降最小、 1989年以降最も早い消滅” 2002年のオゾンホールの特徴は、最大時の面積が1991年以降最小であったこと、またその形状が変形・分裂し、1989年以降最も早く消滅したことである。 これは、南極域上空の成層圏の気温が例年よりも高く、南極上空の極渦が不安定であったことなど気象状況によるものと見られる。 1.2 2002年の南極オゾンホールの状況と特徴 (1)衛星データによるオゾンホールの推移: 米国航空宇宙局(NASA)から入手した人工衛星による観測データの解析結果によると、今年のオゾンホールは9月19日に今年最大の面積(図1参照。2,054万km2、過去最大であった2000年の約7割。1991年以降最小。)に発達した後、大きく変形して2つに分かれ、1つは消滅し、もう1つは再発達したものの、11月11日に消滅した(図2、図3参照。1989年以降最も早い)。

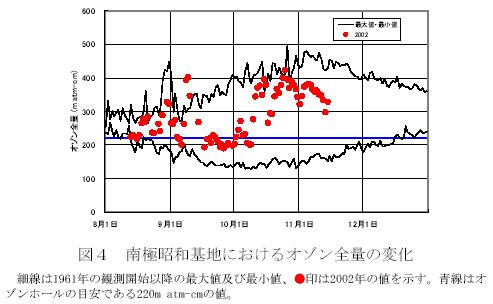

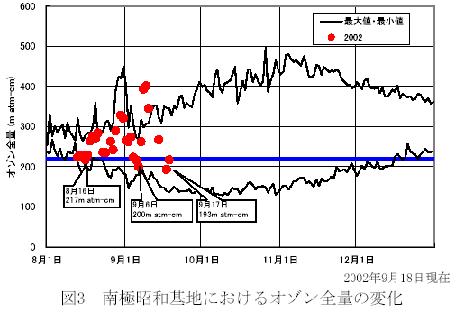

(2) 南極昭和基地第43次南極地域観測隊(神山孝吉越冬隊長)の観測結果: 昭和基地で観測されたオゾン全量は、8月中旬から9月中旬まで大きく変動し、9月下旬以降、少ない状態が続き、9月26日には今年の最低値である189m atm-cmを記録した。10月中旬以降は多めに推移し(図4参照)、10月の月平均値としては、この20年間で最も多い値を記録した。このような観測結果は、オゾンホールの変形・移動に伴う昭和基地との相対位置の変動と合致している。

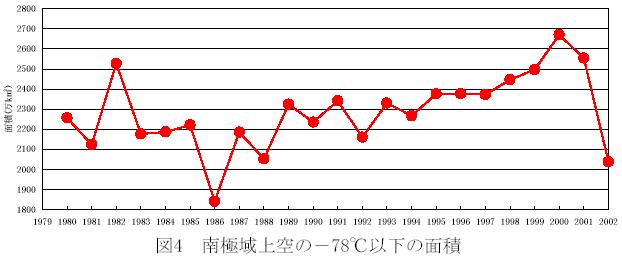

このように、2002年のオゾンホールの特徴は、最大時の面積が1991年以降最小であったこと、またその形状が変形・分裂し、1989年以降最も早く消滅したことである。このことは、昭和基地の観測結果にも現れている。 1.3 2002年の南極オゾンホールの特徴をもたらした要因 2002年のオゾンホールが小規模で消滅が早かった原因としては、南極域成層圏の気温が高くオゾン破壊を促進する極域成層圏雲*の出現の目安となる-78℃以下の領域の面積が小さかったこと、また南極上空の極渦が2つに分かれるなど不安定で、オゾンホールの外側にあるオゾン濃度の高い空気がオゾンホールの内側の空気と混ざりやすかったこと、など気象状況によるものと見られる。 <参考資料> ・ 気象庁:「南極のオゾンホールに関する速報2002-2」(2002.11.20) 2.平成14年度(第11回)ブループラネット賞 財団法人旭硝子財団が主催する「ブループラネット賞制度」は、地球環境問題の解決に優れた業績をあげた個人または組織を表彰するものとして国際的にも知られている。 本年度の受賞者はハロルド・A・ムーニー教授(スタンフォード大学生物学部教授)と、ジェームズ・ガスターヴ・スペス教授(エール大学森林・環境学部長)で、11月15日に国連大学において両氏の受賞者記念講演会が開催された。同財団資料より両氏の業績を紹介する。 2.1 ハロルド・A・ムーニー教授 同氏の受賞理由は、“植物整理生態学を開拓して、植物生態系が環境からうける影響を定量的に把握し、その保全に尽力してきた業績”と説明されている。 同氏は、1957年に、独自に開発した赤外線ガス分析装置を用いて、アラスカからロッキー山脈に至る広大な自然に生育する植物について、光合成と呼吸の動態解析を行い、植物の生理特性を研究した。 1980年代には、環境問題科学委員会(SCOPE)の下で、自然の植生に対する異種の植物種の侵入について、地球規模の評価を世界で初めて行った。 同氏は、近年、特に生物多様性と地球温暖化問題について、エコロジストならびに科学者の世界的なコミュニティやネットワークを構築している。地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP)では中心的な役割を務め、その成果を環境政策に反映するための指導的立場に立っている。また、国際科学会議(ICSU)の幹部として、多くの国際研究計画を推進し、さらに米国生態学会の会長として、国際生物多様性観察年を発案するなど、科学的課題に対し一般の人々の関心を呼び起こすことに努め、人類が存続し続けるために必要な新しい環境科学の発展のために尽力している。 記念講演は、“魔法使いの弟子(人類)が引き起こす、生物界の新たな秩序”と題して行い、講演終了後、林良博教授(東京大学大学院農学生命科学研究科長兼農学部長)がコーディネーターとなり質疑応答が行われた。 2.2 ジェームズ・ガスターヴ・スペス教授 同氏の受賞理由は、“地球環境問題を世界に先駆けて科学的に究明して、問題解決を国際的に重要な政治課題にまで高めた業績”と説明されている。 同氏は、1970年に、環境問題の解決に取り組む天然資源防衛委員会(NRDC)を設立、最新の科学や経済の手法を応用して、環境分野で各種の訴訟を起こし、設立以来30年余にわたり、環境保全活動に大きな影響を発揮してきた。 その後、カーター大統領の環境問題諮問委員会に指名され、1980年に公表した政府調査報告書「西暦2000年の地球」は、2000年の地球環境が人口増加、汚染拡大、資源劣化などにより悲惨な状態を迎えると指摘し、広く世界に認められ、未来予測のための基礎資料となった。 同氏は、1982年に、報告書で警告した地球規模の問題に取り組むために、民間の非営利研究機関である世界資源研究所(WRI)を設立して、10年余所長を務めた。同研究所は、途上国の政府やNGOに対して技術指導・援助も行い、特に地球温暖化防止と生物多様性の維持に関する政策研究に熱心に取り組み、リオデジャネイロの地球サミットにおいて、それぞれについての重要な条約が採択されることに貢献した。 1993年には130以上の途上国に支部を有し20億ドルを越える予算をもつ国連開発計画(UNDP)の総裁に就任した。同氏は、1999年に、エール大学森林・環境学部長に就任、環境に関する最初の真に世界規模の学府をつくり、世界中から新しい世代の環境分野のリーダーを育成しようと尽力している。 記念講演は、“地球環境が悪化する時代に生きてきて”と題して行い、講演終了後、原剛教授(早稲田大学大学アジア太平洋研究科)がコーディネーターとなり質疑応答が行われた。 <参考文献> ・ 財団法人旭硝子財団:「平成14年度(第11回)ブループラネット賞受賞者記念講演会」資料(2002.11.15) 3.主要塩素系溶剤統計 当協議会の団体会員であるクロロカーボン衛生協会のご好意により、主要 塩素系溶剤の統計資料をご提供頂いたので以下にご紹介する。 同資料は、4種類の塩素系溶剤(1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、塩化メチレン)について1986年から2001年までは年間、2002年は半期(1月〜9月)のデータとなっている。

|

|||||||||

環境保護情報(2002年11月)

|

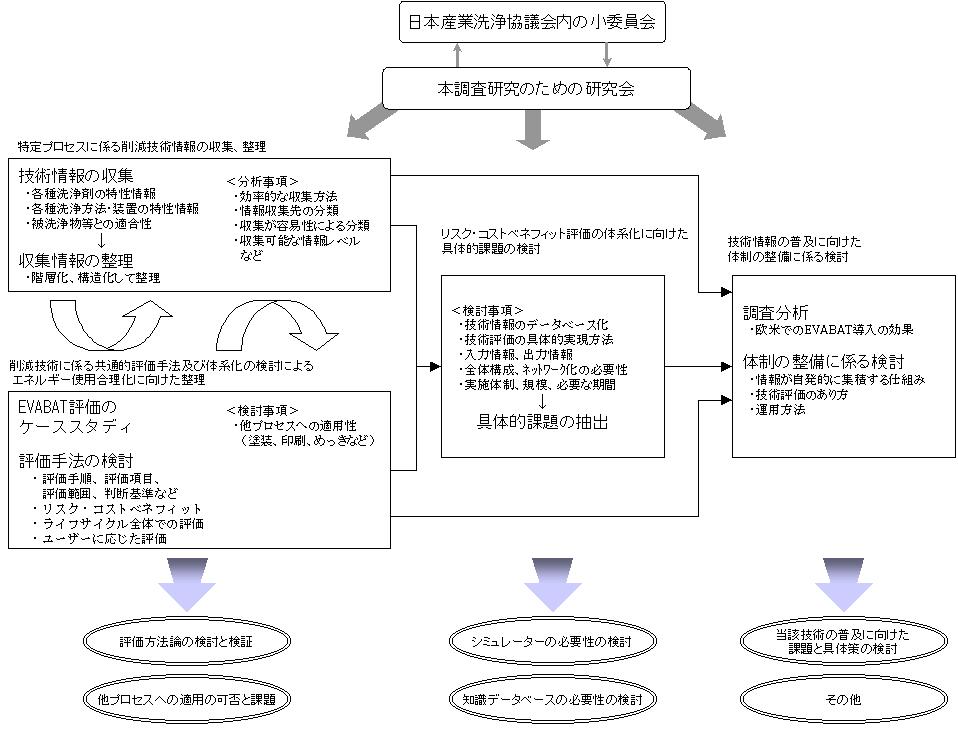

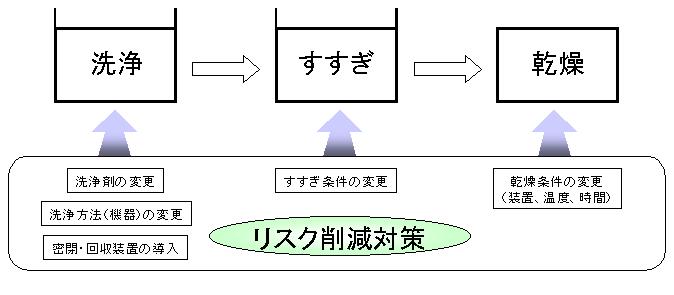

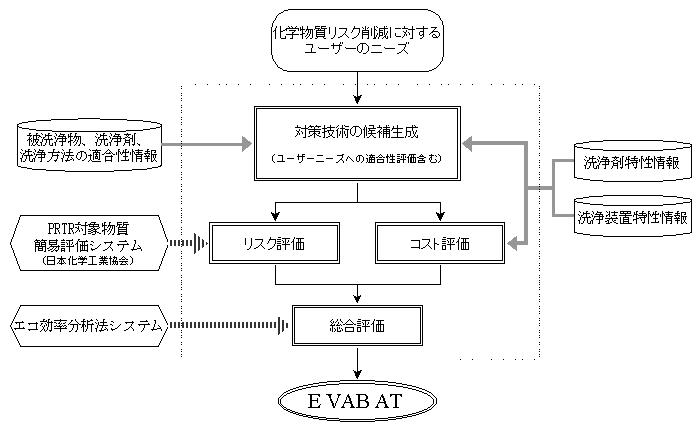

1.塩素系洗浄剤のリスク削減対策 1.1 化学物質リスク削減技術 化学物質の環境リスク削減に関する問題については、数年前から、産官学の連携による討議が続いている。昨年6月には「化学物質リスク削減技術フォーラム」が開催され、その内容は刊行物「化学物質とリスク」(オーム社)で紹介されている。 本年6月には、「化学物質リスク削減技術ワークショップ」が、経産省、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の主催、(独)産業技術総合研究所、(独)製品評価技術基盤機構、(社)化学工学会、(財)化学技術戦略推進機構の後援で開催され、その事務局を当協議会会員の㈱富士総合研究所が務めた。 同ワークショップの趣旨は、“従来の公害対策等の化学物質管理対策は、経済活性化対策として捉えられることは少なく、コスト要因とされてきた。しかし、近年では、環境調和型生産技術が急がれると同時に、環境ナノテクノロジー等に代表される新たなシーズが誕生し、環境要因をビジネス機会として捉える動きが起こりつつある。一方、化学物質のリスク評価とリスク削減に対する一体的で効果的な取り組みは、環境問題の解決に大きく寄与できるとともに、開発されたリスク削減技術を市場化していくことが可能である。しかし、これまでは、リスク管理に係る技術や知見が十分に蓄積されていないこともあって、一体的な取り組みが十分とは言えない面があった。これらの状況変化を踏まえて、本ワークショップでは、今後の化学物質リスク削減技術の開発にあり方についての共通認識を図る”というものであった。 その詳細については、本月報2002年7月号において紹介した通りである。 1.2 塩素系洗浄剤の環境リスク軽減の指標策定 このような背景で、NEDOは、塩素系洗浄剤の環境リスク軽減に役立つ指標を確立する検討を行うことを発表した(10月22日付け日本工業新聞第1面)。 同検討は、NEDOが行う「EVABAT(経済的に実行可能な最良利用技術)体系の確立に関する調査」の一環である。具体的には、富士総合研究所が事務局となって産官学からなるEVABAT研究会を組織し、日本産業洗浄協議会が洗浄技術に関する情報を提供するEVABAT対応委員会を組織して同研究会を支援しながら進められる。 以下に同調査の実施計画概要を紹介する。 (1) EVABAT研究会の目的と概要 本調査研究は、化学物質リスク削減技術開発の推進には、経済的に実行可能な最適適用可能技術(Economically Viable Application of Best Available Technology: EVABAT)についての体系を確立することが重要との認識を踏まえ、その具体化に資するための調査を行うものである。 化学物質は、産業活動・日常生活において多種多様に利用されており、有用な反面、健康影響や生態環境影響等へのリスクを内在している。国内外における近年の動向としては、行政的にはPRTR制度の実施や 米国におけるMACT基準に代表されるような環境対策のための技術基準の導入があり、産業界ではレスポンシブル・ケア活動といった自主的取り組みが活発に行われている。 しかしながら、中小企業においては、環境対策への取り組みが遅れており、自社内に化学物質のリスク等に関する専門家がいないため、環境対策技術の収集や適性の評価は困難な状況にある。一方で、我が国は世界トップレベルの品質を誇る高水準の技術を開発する力を有しており、環境対策のための新技術は日々開発され続けている。この技術情報をEVABAT情報として広く流通させることは、環境対策への取り組みに寄与するだけでなく、環境対策市場の活性化のためにも必要である。 本調査研究では洗浄プロセスを対象とし、 ① 特定プロセスに係る削減技術情報の収集、整理 ② 削減技術に係る共通的評価手法及び体系化の検討によるエネルギー使用合理化に向けた整理 ③ リスク・コストベネフィット評価の体系化に向けた具体的課題の検討 ④ 技術情報の普及に向けた体制の整備に係る検討の4項目を実施する。実施内容案を図1に示す。  <図1>本調査研究の実施内容案 (2) 調査研究の進め方 本調査研究は、洗浄技術開発メーカー、洗浄を実施している事業者、有識者をメンバーに含めた「EVABAT研究会」を設置して行う。 また、洗浄技術についても具体的なデータに基づいて検討する必要があるため、産洗協内に「EVABAT対応委員会」を設置し、本研究会と連携しながら作業を進める。 (3) 特定プロセスに係る削減技術情報の収集、整理 EVABATの体系化を検討するために、まず洗浄プロセスにおける化学物質リスクを削減するための技術についての情報を収集し、整理する。収集する技術の対象範囲は以下の通りとする。 洗浄分野では、ジクロロメタン、トリクロロエチレン等の塩素系洗浄剤が広く使われており、その代替としては炭化水素系や水系などの洗浄剤が挙げられる。半導体や液晶などの高付加価値製品を対象とした分野では、近年、様々な新規洗浄技術が実用化あるいは実証化されており、将来的に他分野での洗浄への応用が期待されている(図2)。  <図2>洗浄プロセスにおけるリスク削減対策 洗浄に関する技術情報の収集については、洗浄剤および洗浄方法・装置(周辺機器含む)を対象とし、既存データ集、産洗協経由情報、展示会、フォーラム、文献情報等を利用する。 後述するEVABATとしての評価においては、化学物質リスクやコストだけでなく、ユーザーの目的に応じた洗浄方法についても評価することを想定しているため、洗浄レベル、物化性状等の項目も調査対象に含める。洗浄剤と洗浄装置の対応付けについても情報収集を行う。収集した情報は、データベースへの格納や検索容易性も考慮しながら、階層化・構造化した整理を検討する。 (4) 削減技術に係る共通的評価手法及び体系化の検討 削減技術に係る共通的評価手法及び体系化を検討するために、洗浄分野において化学物質のリスク削減を目的とした典型的な技術を取り上げてケーススタディを行う。 ここでは、上記のケーススタディでの結果の比較・分析および収集した技術情報を基にして、我が国におけるEVABAT評価における評価手順、評価項目、評価範囲、判断基準等を検討する。評価手法検討においては、化学物質リスクやコスト、エネルギー消費量を評価する。洗浄剤および洗浄設備の製造・使用・再利用・廃棄といったライフサイクル全体という視点の必要性についても検討する。またリスク、コストだけでの評価ではなく、ユーザー側の使用目的、要求品質、事業規模などに応じた技術評価となるようにする。 上記の洗浄分野を対象として得られた評価手法に対して、洗浄以外のプロセスへの適用性についても考慮することによって、複数のプロセスに適用可能なEVABATの共通的評価手法および体系化のガイドラインを作成する(図3)。  <図3>技術評価の方法 化学物質のリスク評価に関しては、NEDOで「石油製品総合管理推進事業」として、平成11年度より5ヶ年計画でプロジェクトが進められており、日本化学工業協会において「ChemPHESA21」や「ChemPRTR」といった化学物質によるリスクを定量的に算出するソフトウエアの開発が進められている。「ChemPRTR」では、事業者において排出される化学物質のリスクが定量的に評価でき、毒性情報が不明な場合でも推定によって毒性値を補完することができる。このソフトウエアとの連携についても検討する。 2.南極オゾンホールの状況 気象庁によると、今年のオゾンホールは11月11日に消滅したとのことで、例年11月末から12月に消滅していたことと比べると早めである。詳細なデータは近く発表されるが、気象庁の「オゾン層観測速報」の最新版(10月21日)では、10月に時点での状況を以下のように紹介している。 “今年のオゾンホールは8月上旬に現れ、小規模な状態で推移したのち、9月後半から大きく変型して、9月23日には2つに分かれた。9月29日に一つは消滅し、もう一つは、その後、極付近に移動した(図4)。

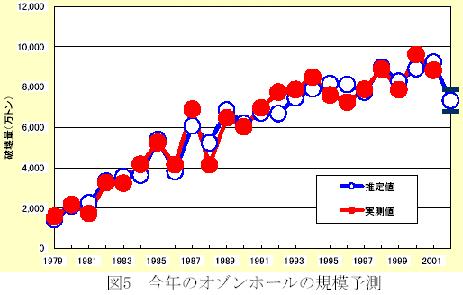

オゾンホールの面積の推移は図5のごとくで、例年9月から10月前半にかけてオゾンホールは最も拡大した状態になるが、今年は9月19日に2,054万km2に達した後、急速に減少し9月29日には9月後半としては1983年意向最 も小さい183万km2となった。現在、オゾンホールの面積は再び徐々に拡大しているが、大規模なものには発達しないと考えられる。” <参考文献> ・ 気象庁オゾン層情報センター:「オゾン層観測速報」(2002.10.21) |

環境保護情報(2002年10月)

|

1.今年の南極オゾンホール 気象庁は、本年の南極オゾンホールについて去る9月20日に発表を行った。 今年の南極オゾンホールは、8月上旬に現れ始め、その後面積を徐々に拡大しているものの、1990年以降で最も小規模な状態で推移しているとのことである。 以下は、気象庁の発表の概要である。 1.1 今年の南極オゾンホールの状況 (1) 衛星データによるオゾンホールの状況 米国航空宇宙局(NASA)から入手した人工衛星による観測データを解析したところ、今年のオゾンホールは8月下旬から発達を始め、現在規模を拡大しつつある。しかし、その面積は1990年以降で最も小さい状態で推移している。また、南極大陸周辺には例年よりもオゾン全量の多い部分が見られる。

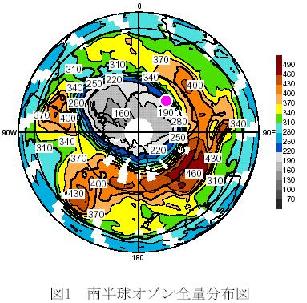

図1は、米国のアースプローブ衛星に搭載されたオゾン全量マッピング分光計(TOMS)から得られたオゾンデータ(米国航空宇宙局、(NASA)提供)をもとにして作成した、2002年9月17日の南半球オゾン全量分布を示す。オゾンホール(220m atm-cm以下の領域)は、南極大陸の一部を覆っている。なお南極大陸中央部のデータがない領域は、太陽光が当たらないため観測できない領域である。

図2は、オゾンホールの規模を示すオゾンホールの面積、オゾン破壊量の日別の推移を示す。細線は1990年〜2001年までの期間の極大値、点線は同期間の極小値、赤線は2002年の値を示す。本図は、NASA提供のTOMSデータを基に気象庁が作成したもので、2002年8月2〜12日はTOMSが欠測した。(カラー図はホームページをご参照下さい。) (2) 南極昭和基地 第34次南極地域観測隊の観測結果 昭和基地で観測されたオゾン全量は、8月中旬以降にオゾンホールの目安である220m atm-cmを下回る日もあったが、過去の最大値を超える日も現れており、大きく変動している(図3)。

図3で、細線は1961年の観測開始以降の最大値及び最小値、●印は2002年の値を示す。青線はオゾンホールの目安である220m atm-cmの値を示す。 これは今年のオゾンホールの形状が安定しておらず、その変動に伴って昭和基地がオゾンホールの内側あるいは外側に位置したことが原因と考えられる。 また、オゾンホールの内側に位置した時期に行ったオゾンゾンデ観測によると、昭和基地上空の成層圏のオゾン濃度は、オゾンホール出現前より60%以上減少していた。 (3) オゾンホールに関連する気象状況 オゾンホール発現前(6月から8月)における南極域成層圏の-78℃以下(オゾンホールの発達に必要とされる極域成層圏雲の出現の目安となる温度)の面積は、1980年以降2番目に小さかった(最小は1986年)(図4)。

図4は、南緯60度以南の30hPa(高度約22km)面における極域成層圏雲出現の目安となる-78℃以下の領域の6〜8月の3ヵ月平均面積の推移を示す。 1.2 今後の見通し例年、オゾンホールは9月から10月にかけて最も発達する。今年の8月の南極域の成層圏気温等を用いた推定の結果(図5)および現在も例年より成層圏気温が高めであることなどの気象状況を考慮すると、最も発達する時期のオゾンホールは、過去10年間で最小の規模にとどまることが予想される。

図5において、●印は1979年〜2001年までのオゾン破壊量の年間最大値の実測値。○印は規模推定の予測式で求めた同推定値。2002年の値の上下の棒は予測の推定誤差を示す。今年のオゾン破壊量の推定値は、7338±544万トンで、過去10年間で最小の規模になる見通しである。なお、これまでのオゾン破壊量の最大値(実測値)は2000年9月12日の9622万トンである。 2.「化学物質総合管理」の検討 経済産業省は、化学物質について、人の健康や生態系への影響に対する関心が高まっていることや国際的に化学物質の管理を充実・強化する方向であることを踏まえて、化学物質管理政策の基本的事項の審議を開始した。 この審議は、従来から経済産業大臣の諮問機関であった産業構造審議会化学・バイオ部会の中に「化学物質管理企画小委員会」を新設して行われ、池田正之氏(京都大学名誉教授)が座長となり、2001年12月にその第1回会合を開催した。

その第7回会合が、10月15日に行われたので、今までの経緯をまとめて紹介する(本月報で過去に紹介した記事(2002年5月号、7月号)を併せてご参照下さい。 2.1化学物質管理政策の現状 化学物質管理企画小委員会の第1回会合で、化学物質管理政策の現状についての分析が行われた。 その中のトピクスを以下に紹介する。 ① 自主管理の促進 化学物質の使用者が自主管理を行うことが重要であり、現在、化学物質の製造・使用の各段階でリスク管理が行われつつある。 ・ 化学物質排出把握管理促進法: いわゆるPRTR制度として、指定された化学物質の排出量と移動量の把握が義務づけられ、2002年4月より届出が開始された。

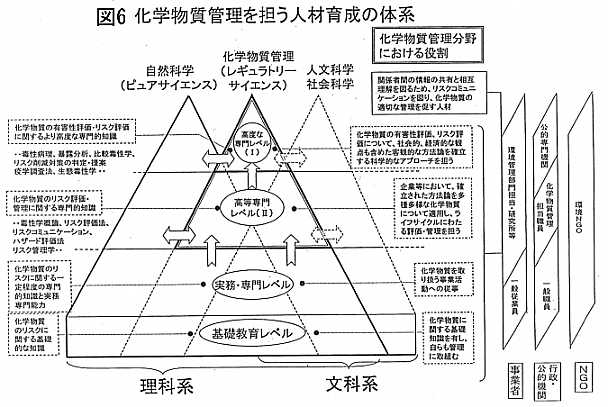

・ 有害大気汚染物質の自主管理計画のチェック・アンド・レビュー: 大気汚染防止法の改正(1996年)により、13物質について77の事業者団体が自主管理計画を策定した。1997年〜99年の3年間で、平均約40%の削減を達成。 ・ レスポンシブル・ケア活動: (社)日本化学工業協会が中心となり同活動を導入した。これは、化学物質を製造、または取り扱う事業者が化学物質の開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって環境・安全面について自主管理を行う化学業界の活動である。1995年に日本レスポンシブル・ケア協議会が設立され、去る7月までに114社が参加して、活動を展開中である。 ・ 化学物質リスク削減技術の導入促進: 化学物質のリスクを削減するための技術を検討し、その導入による経済的効果とリスク削減効果のバランスをとることが必要である。これは、“経済的に実行可能な最良利用可能技術(EVABAT、Economically Viable Application of Best Available Technology)”として議論されている。 ・ リスクコミュニケーション: 化学物質のリスクの適切な管理には、化学物質のライフサイクルにわたる対応が必要であり、化学物質を取り扱い事業者ばかりでなく、関係者全員が化学物質のもつ有害性やリスクの内容を正確に把握した上で取組を進めることが必要である。そのために、関係者が相互に化学物質のリスクに関する情報を共有し、相互に理解を深めることをリスクコミュニケーションとして推進する。 ② 科学的知見の充実 化学物質のリスクを効果的かつ効率的に管理するために、化学物質のリスクを正確に評価する必要がある。このために、「化学物質総合評価管理プログラム」を中心として、各種手法の開発が行われている。 ・ 化学物質の有害性評価: リスク評価の実施に不可欠な個別化学物質の基本的性状、有害性に関する基礎情報を収集し専門家による評価を行っている。 ・ 化学物質の曝露評価: 上記の有害性評価を行う化学物質について、国内の製造・輸入量、PRTR制度に基づく環境中への排出量、環境モニタリングにおける測定データ等に基づき、環境中の濃度分布を数理モデルを用いて予測し、人の推定摂取量や環境中の生物への曝露量を推計する。 ・ 化学物質のリスク評価: 上記の有害性評価と曝露評価を総合し、人や生態系へのリスクを評価する手法を開発中。 ・ 内分泌撹乱物質問題への対応: 内分泌撹乱作用に関する評価スキームの確立を検討中。 ③ 国際調和と協調の促進 化学物質管理は、化学物質が国境を越えて移動する可能性があること、特定国の化学物質管理政策が化学産業の国際化や化学品貿易の障害になる可能性があることから、国際的な政策協調により実施することが必要である。 ・ OECD化学品プログラム ・ アジェンダ21 ・ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約) ・ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約) ・ 船舶についての有害な防汚方法の管理に関する国際条約(TBT条約) ・ 化学物質の分類及び表示に関する世界システム(GHS) 2.2 「化学物質総合管理のための体制整備について = 人材育成と教育の在り方 =(中間報告)」 化学物質管理企画小委員会は、第6回会合を6月20日に開催し、中間報告(案)として「化学物質総合管理のための体制整備について - 人材育成と教育のあり方 -」をとりまとめた。 化学物質総合管理の推進にとって、人材の確保が重要であることから、産業界、学界・教育界、行政などが連携した人材育成プログラムを提案した(図6)。

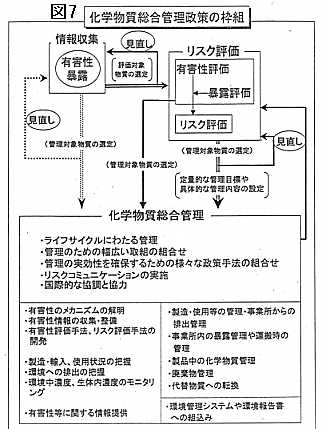

同提案では、国全体として化学物質総合管理を推進するためには、以下のような広範な人材が必要であるとしている。 (1) 化学物質総合管理に係る科学的方法論の確立を担うプロフェッショナル(高度専門職業人) (2) 化学物質総合管理を担うプロフェッショナル(高度専門職業人) (3) 化学物質総合管理を実務レベルで担う人材 (4) リスク・コミュニケーションを担う人材 (5) 化学物質のリスクの考え方に基づく化学物質総合管理に関する基礎的な知識を有する国民 2.3 化学物質総合管理政策研究会の中間報告 以上の化学物質管理企画小委員会の活動と並行して、化学物質総合管理の政策を検討するために、製造産業局次長の私的研究会として「化学物質総合管理政策研究会」が4月に設置され、座長は同じ池田正之氏が務めることとなった。 同研究会は、7月4日の第8回会合において、化学物質総合管理を巡る主要な課題について検討を行った結果を「中間とりまとめ」として公表した 。以下はその概要である <図7>。

(1) 化学物質総合管理の考え方 人の健康及び環境への影響の未然防止の観点から、化学物質が国民生活や産業活動にもたらす社会的・経済的な便益を図りつつ、化学物質の「リスク」に応じた対応をすることを基本とし、事業者、国民、国等の関係者が取り組むべき基本的方針として、以下の10項目を挙げている。 ① 科学的知見及び科学的方法論の充実 ② 科学的な不確実性が残る課題への対応 ③ 国際的な協調と協力 ④ ライフサイクルにわたる管理 ⑤ 多様な取組の組合せ ⑥ 広範な関係者による役割分担と連携 ⑦ 自主的取組の推進 ⑧ 透明性の確保とリスクコミュニケーションの促進 ⑨ 取組の着実な実施 ⑩ 不断の見直し (2) 化学物質総合管理政策の役割分担 ① 事業者: リスク評価・管理に係る取組を行う責任を有する。製造から使用、廃棄に至るまでのサプライチェーンを通じた情報の伝達・共有が必要である。 ② 国民: 消費者として、化学物質を適切に取り扱う責任を有する。 ③ 民間団体等: 国民や事業者の取組が円滑に進むよう情報共有のための仕組みづくりや共通の行動指針の策定など共通基盤の整備に取り組むべきである。 ④ 国: 関係者全体の取組を総合的に評価し、必要な場合には種々の施策を講ずることにより、効果的かつ効率的に対応する責任を有する。 この「中間とりまとめ」等を踏まえ、化学物質の審査及び管理のあり方に関する検討課題について、10月15日に開催された化学物質管理企画小委員会第7回会合において審議が再開された。 (3) 化学物質総合管理政策の充実・強化について 取組が不十分な分野や見直しの必要な分野を特定し、個別の課題ごとに政策の方向性について議論し、以下のように取りまとめている。 ① 新規化学物質の評価: 全ての物質について一律に事前審査を義務付けるのでなく、暴露の可能性を考慮した段階的対応をすべきである。 ② 既存化学物質の評価: 事業者・国の取組の一層の推進が必要である。 ③ 自主管理の改善を促す枠組み整備の推進 ④ 「生殖毒性物質」に関する取組の強化 <参考文献> 1) 化学物質総合政策研究会:「中間とりまとめ参考資料集」(2002.7.22) 2) 第1回化学物質管理企画小委員会資料:「化学物質管理政策の現状について」(2001.12.11) 3) 化学物質管理企画小委員会:「化学物質管理のための体制整備について(中間報告案)」(2002.6.20) 4) 化学物質総合政策研究会:「中間とりまとめ」(2002.7.22) 5) 第7回化学物質管理企画小委員会資料 (2002.10.15) |

環境保護情報(2002年9月)

|

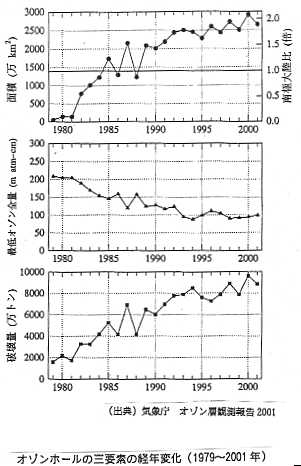

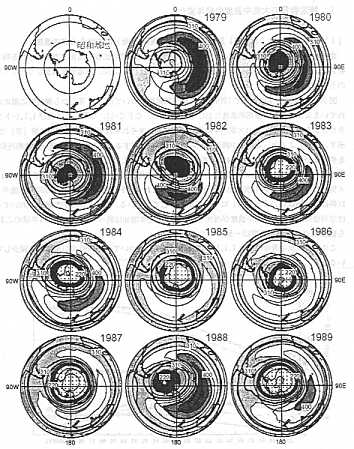

1.「平成13年度・オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」 環境省は、例年のごとく前年の成層圏オゾン層の観測結果を「平成13年度・オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」として、8月に発表した。同報告書の概要を以下に紹介する。 1.1 オゾン層の状況 2001年の南極域上空のオゾンホールは、9月後半に面積・破壊量で依然として最大の規模に発達し、例年より緩やかに消滅した(図1)。  図1.オゾンホールの三要素の経年変化 図1.オゾンホールの三要素の経年変化

図1は、上段から順に、オゾンホールの面積、最低オゾン全量、オゾン破壊量の年極値の経年変化を示している。オゾンホール3要素は、南緯45度以南で定義され、面積は、オゾン全量が220m atm-cm以下の領域の面積、最低オゾン全量は、オゾン全量の最低値、オゾン破壊量はオゾン全量を300m atm-cm に維持するために補充を要するオゾンの質量を示している。 ちなみに、m atm-cm(ミリアトモスフェアセンチメートル)はオゾン全量を表す単位で、DU(ドブソン単位)ともいう。オゾン全量とは、大気の鉛直気柱に含まれるオゾン量をいい、300m atm-cmは、この気柱の中の全てのオゾンを0℃・1気圧に圧縮したとき、3mmの厚みに相当する。 1.2 オゾンホールの推移 同報告書には、人工衛星で観測したオゾンホールの推移を1979年から2001年までの24年間にわたって色刷りで紹介している(図2)。 南極域上空の10月の月平均オゾン量は、1979年にはオゾン全量全球平均に近い300m atm-cm前後であったが、1980年に250m atm-cm以下の領域が現れ、その後1982年には220m atm-cm、1983年に190m atm-cm以下の領域も出現し、1987年以降は1988年をのぞき毎年160m atm-cm以下の領域まで下がった。特に1993年、1995年、1998年、1999年には130m atm-cm以下の領域も現れている。2001年のオゾンホールは、面積、破壊量で過去3位を記録し、10月のオゾンホールの月平均面積は過去最大であった。

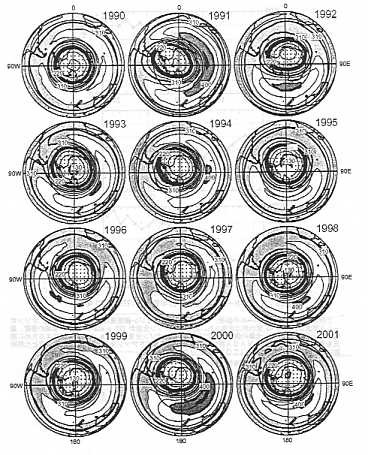

オゾン層の全球的な減少傾向は、既知の自然現象では説明できず、CFC等の大気中濃度が増加したことが主要因であると考えられる。特に、1980年代以降の南極オゾンホールの発達は、大気中のCFC等の濃度増加によると考えることが最も妥当である。 1.3 特定物質の大気中濃度 特定物質の大気中濃度については、北半球中緯度の平均的な状況を代表するとみなせる北海道の観測点において、CFC-12、113の濃度は1990年代後半以降はほぼ横ばい、CFC-11については減少してきている。また、大気中寿命の短い1,1,1-トリクロロエタンについては、すでに減少傾向を示している(図3)。  <図3>特定物質の大気中濃度の経年変化

<図3>特定物質の大気中濃度の経年変化

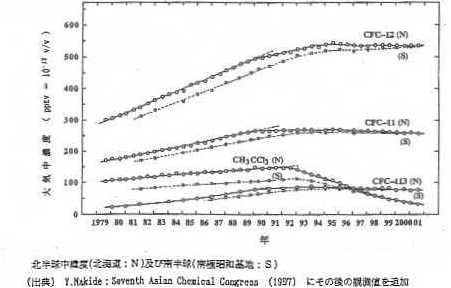

都市域の状況の一つとして川崎市で測定したCFC-11、12、113、1,1,1-トリクロロエタンおよび四塩化炭素の大気中の濃度については、次第に北海道におけるこれらの物質の大気中濃度のレベルに近づきつつある。これらは1989年7月から開始されたモントリオール議定書に基づく規制の効果と考えられる。 一方、ハロン1211および1301については、今なお、増加の傾向が続いている。また、CFCの代替物質であるHCFC-22、141b、142b並びにHFC-134aの北海道における大気中濃度については増加の傾向にある。 現在の特定物質の大気中濃度は、例えば南極域でオゾンホールが観測される以前の1970年代に比べてかなり高い状況にあるので、成層圏オゾン層の状況が改善されるためには、これら物質の濃度が大幅に低下することが必要である。 1.4 太陽紫外光の状況 成層圏オゾン層の破壊に伴い、有害な紫外光(UV-B)の地上への照射量が増大した場合には、皮膚がんや白内障の増加、さらに免疫抑制などの人の健康への影響のほか、陸生、水生生態系への影響や大気汚染の増加が懸念されるので、UV-B量の変化の傾向を把握する必要がある。 日本においては、なお一層のデータの蓄積を必要とするが、1991年(つくばは1990年)の観測開始以来、国内4ヶ所におけるUV-B量の観測値は、参照値(1991年〜2000年の平均値、つくばは1990年〜2000年の平均値)に対して大きな変化は見られない。 またオゾン全量の変化に敏感な波長300nmの紫外光についても、明らかな傾向は見られていない。しかしながら、UV-B量の観測値はオゾン全量のほか、天候(雲量)や大気混濁度等の影響を受けることに留意する必要がある。 なお、これまでの国内4ヶ所における晴れた日のオゾン全量とUV-B量の観測結果に基づく気象庁の解析によると、太陽高度角が同じであれば、オゾン全量の減少に伴いUV-Bの地上照射量が増加することが確認されている。したがって、1970年代に比べて、オゾン全量が明らかに減少している地域においては、UV-B量は増加しているものと考えられる。 1.5 今後のオゾン層の予測 なお、UNEPの科学アセスメントパネルの報告書(1998年)によると、1997年の改正モントリオール議定書によるスケジュールに基づく規制をすべての締約国が遵守した場合、 ① 成層圏中の塩素および臭素の合計は、2000年前にピークに達する。 ② オゾン層破壊のピークは、2020年までに訪れる。 ③ 成層圏中のオゾン層破壊物質濃度は、2050年までに1980年以前のレベルに戻る。 ④ オゾン層破壊にとって重要なその他の気体(一酸化二窒素、メタン、水蒸気等)の将来の増加または減少および気候変動がオゾン層の回復に影響を及ぼす。と予測されている(図4)。 <参考文献> (1) 環境省:「平成13年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書について」(2002.8) (2) 経済産業省:「(パンフレット)守ろう地球、オ 2.オゾン層保護対策問題について 2.1 オゾン層保護対策推進月間 9月16日は、モントリオール議定書の採択(1987年9月16日)を記念して、国際連合が国連の指定記念日「国際オゾンデー」と されている。 日本では、9月を「オゾン層保護対策推進月間」として、経済産業省、環境省、その他組織が各種行事を企画した。 経済産業省では、昨年6月のフロン回収破壊法成立、10月よりのカーエアコンからのフロン回収制度の開始を受けて、フロン回収破壊関係の広報活動に力をいれた月間行事を実施した(写真1,2)。  <図4>オゾン層破壊物質規制の効果 <図4>オゾン層破壊物質規制の効果

2.2 第5回オゾン層保護大賞 日刊工業新聞社が主催するオゾン層保護大賞制度は、本年、第5回目を迎え、9月12日に贈賞式が行われた。今年の受賞者は、20件の応募から選ばれた6件で、その概要は下記の通りである。 ・ 東京ガス:(経済産業大臣賞)業務全般にわたりオゾン層保護と温暖化防止対策で貢献 ・ カースチール:(環境大臣賞)群馬県でカーエアコン用フロンガス回収・破壊に貢

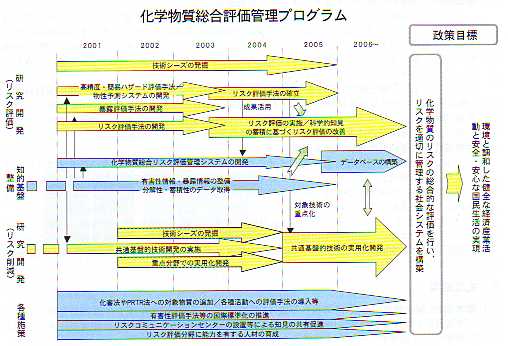

<写真1> オゾン層保護対策推進 <写真2>経産省のオゾン層保護パンフレット 月間のポスター ・ 松下冷機:(優秀賞)オゾン層保護と温暖化防止対応の「ノンフロン冷凍冷蔵庫」を開発 ・ 東芝:(優秀賞)自然冷媒使用の「ノンフロン冷蔵庫」を開発 ・ 倉敷紡績:(優秀賞)フロンを使用しない高性能真空断熱材を開発 ・ 技研サービス:(審査委員会特別賞)高性能フロン回収装置の開発とフロン回収に貢献 ・ キヤノン:(審査委員会特別賞)ODSとGHG廃絶のための技術を開発 <参考文献> ・ 日刊工業新聞:「「オゾン層保護大賞」に輝く7件」(2002.9.12) 3.NEDOの化学物質管理技術開発 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、平成13年度の事業成果を、「NEDOフォーラム2002(第22回事業成果報告会)」として発表した(9月19日、赤阪プリンスホテル)。 開発関連事業は、27分野にわたっており、当日は、その中の18分野で、その一つに「化学物質管理技術開発」がある。 同テーマについて、当日の配布資料から、概要の一部を紹介する。 3.1 化学物質管理技術開発分野の動向 化学物質は産業活動や国民生活に幅広く利用される一方、何らかの有害性を有するものが少なくない。従って、環境と調和した健全な経済産業界活動と安全・安心な国民生活の実現を図るためには、化学物質のリスクを総合的に評価し、リスクを適切に管理する社会システムを構築する必要がある。 このため、2005年度までに、「化学物質総合評価管理プログラム」において、リスクが大きいと想定される化学物質を中心に個別化学物質の有害性評価、リスク評価を進めるとともに、科学的知見に基づく客観的なリスク評価手法の開発や、リスクの削減に資するプロセス、手法の開発、関係者が効果的に活用し得るようデータベースの整備等の知的基盤整備を推進している。 3.2 化学物質総合評価管理プログラム 2005年度までに、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを評価・管理する技術体系を構築すべく、化学物質のリスクに係る国民の理解増進のための基盤及び国が規制等の施策を講ずる際の手段として、化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法を構築するとともに、リスクの削減に資するプロセス、手法の開発、さらには知的基盤を整備することを目標としている(図5)。

<図5>化学物質総合評価プログラム <参考文献>

|

環境保護情報(2002年8月)

|

1.「2002年版環境白書」 環境省の編集になる「環境白書」の本年度版(2002年度)は、さる5月24日の閣議での決定を経て発表された。その中のいくつかのトピクスを以下に紹介する。

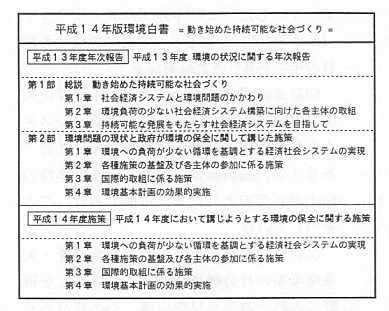

1.1 今年のテーマ:“動き始めた持続可能な社会づくり” 本年度の環境白書の副題は、“動き始めた持続可能な社会づくり”である。2002年は“持続可能な開発”を掲げた「地球サミット」から10年経過し、その実行の検証をテーマとした「ヨハネスブルグ・サミット(リオ+10)」を来る8〜9月に開催する節目の年であり、それに対応している。 同白書の概要については、大木浩環境大臣が冒頭で触れているが、“社会経済システムと自然環境の二つの健全な循環が必要であること、経済成長を上回る環境効率性の向上が必要であり、また可能である”ことを示している。 次いで、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムの見直しを視野に入れた対策を早急に講じる必要があること、また、そうした対策は長期的には経済にプラスになり得るとともに、わが国の国際社会に対する貢献策となることを明らかにし、社会全体の構造改革に取り組む今こそ、持続可能な社会経済システムへと変革する機会であることを示している。 1.2 白書の構成 環境白書は、環境基本法の第12条に基づいて作成され、前年度の“環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告”(2001年度年次報告)と新年度において“前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策”(2002年度施策)とからなり、今年の白書の目次は表1のごとくである。

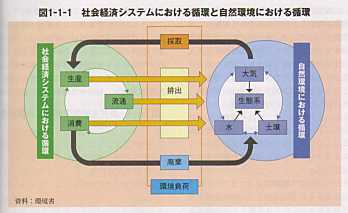

1.3 “第1章 社会経済システムと環境問題のかかわり” 第1部は3章からなり、第1章は“社会経済システムと環境問題のかかわり”である。 今日の社会経済システムは、大量生産・大量消費・大量廃棄型と言われている。それは、生産、流通、消費、廃棄等の各段階において、資源・エネルギーの採取、不用物の排出等の形で自然環境に対して負荷をかけている(図1)。

この問題を解決するため、「持続可能性」という考え方が生まれ、持続可能な社会を実現するための指標として「環境効率性」という概念が導入された。 (1) 持続可能性 1984年に、日本の提唱により、ノルウェーのブルントラント首相を委員長として「環境と開発に関する世界委員会」が 発足し、同委員会が1987年に報告書「われら共有の未来」を発表した。「持続可能な開発」という概念は、その報告書で、“将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発”と定義されて注目を浴びた。 その後、この概念が基礎となり、1992年のリオデジャネイロでの「地球サミット」で「環境と開発に関するリオ宣言」、1994年の国連大学による「ゼロエミッション」の提唱が生まれた。 わが国では、2000年12月に決定した「環境基本計画」において、持続可能な 社会の定義を図2のように示した。

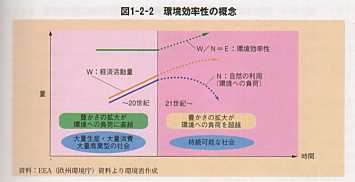

(2) 環境効率性 持続可能な社会を実現するためには、可能な限り資源・エネルギーの使用を効率化するとともに、経済活動の単位あたりの経済負荷を低減する必要がある。この考えは、世界経済人会議が提言し、“環境効率性”と呼ばれるようになった。 環境効率性の指標としては、エネルギー消費量や環境負荷量の単位当たりの経済活動量(GDP、国内総生産)が取り上げられている(図3)。

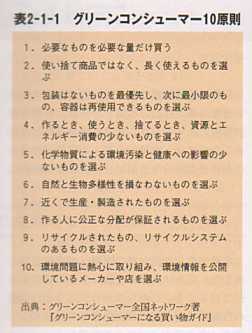

1.4 “第2章 環境負荷のの少ない社会経済システム構築に向けた各主体の取組” 第2章では、今日の環境問題の多くは、市民の日常生活や通常の事業活動に起因し、不特定多数の者が原因となっており、持続可能な社会を実現するためには、市民・企業・政府などの各主体が社会のあらゆる面で自主的かつ積極的に環境への負荷の低減に取り組むことが必要であると指摘している。 (1) 市民における取組の変化 市民の環境問題への意識は年々高まっているが、更に日常生活に取り入れるべき課題も多い。 商品を購入する場合に、環境に配慮した商品を選ぶことがグリーン購入として重要視されている。 国等の機関が特にその配慮をすることを規定したグリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」が、2001年4月から施行された。 グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性をもっている。 市民の買い物におけるグリーン購入の原則として、「グリーンコンシューマー全国ネットワーク」の資料が紹介されている(表2)。このような消費者の行動が積み重なって、商店やメーカーの行動を変え、最終的には社会経済システムを環境に配慮したものへと変えていくことが可能になる。

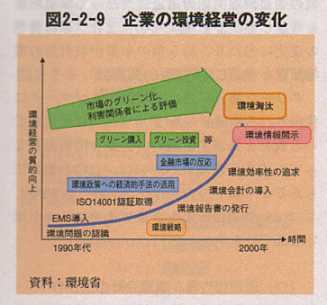

(2) 企業における取組の変化 企業における環境保全の取組は経営戦略に組み込まれつつあり、環境保全上の効果はもちろん、経済的な効果をもたらしている。具体的なテーマとしては、ISO-14000認証取得、グリーン購入、環境報告書、環境会計が取り上げられ、企業を取り巻く市場、市民、政府といったさまざまな要因が、確実に環境保全とのかかわりを深めており、企業自らの環境保全に関する考え方と、具体的な取組に大きな影響を与えることとなっている(図4)。

(3) 政府における施策の変化 今日の環境問題は、社会経済活動と密接不可分なものとなっており、このような環境問題も解決のために、政府は種々の対策を講じつつある。 同白書で取り上げている具体的な施策を、項目のみ紹介すると以下の通りである。 (1)地球温暖化問題 (2)廃棄物・リサイクル問題 (3)土壌汚染問題 (4)自然保護問題 (5)化学物質問題 1.5 “第3章 持続可能な発展をもたらす社会経済システムを目指して” 第3章では、世界の経済成長や人口の増加を考えると、今後、地球規模で環境負荷がより一層高まり、現在の社会経済システムが環境上の制約に突き当たることが予想されるとして、持続可能な発展をもたらす社会経済システムを目指す道のりについて以下の4項目について考察している。 (1) 環境制約の顕在化と新たな対応の可能性 社会経済システムに影響を与える環境上の制約には、世界経済の発展、人口の増大、資源の枯渇、地球温暖化、水資源、食料生産、森林と生物多様性等があり、これらの制約を回避するための対策が急務である。 (2) 環境対策を講じることの経済上の効果 このような対策を実施する場合に、経済にもたらす効果が期待されるが、その主要なものには、技術革新、雇用の創出、生産誘発効果、将来の損害回避がある。 (3) 国際社会における新たな対応とわが国の貢献 環境制約回避に関するわが国の経験と技術は、地球規模の環境問題への対応および世界各国の対策進展のためにイニシアティブを発揮し、わが国が国際社会の安定に貢献する機会をつくることが期待される。 (4) 動き始めた持続可能な社会づくり 持続可能な社会の構築に向けた新しい兆しは、国民の価値観の変化、経済活動に見られる変化、地域における自発的な取組の進展に認められるようになった。 1.6 総括 2002年は、地球サミットから10年後でヨハネスブルグ・サミットが開催され、持続可能な発展の持つ意味につて改めて議論が行われることになる。 われわれは、この機会に現在享受している恵み豊かな環境とそれに基づく安定した経済社会が、未来永劫、われわれの子孫に引き継がれていくためには、現在どのような選択を行う必要があるかを考え、将来のために、環境の視点から社会の構造改革を進めていく必要がある。 <参考文献> 1) 環境省編:「平成14年版 環境白書 = 動き始めた持続可能な社会づくり =」㈱ぎょうせい(2002.5) 2) 関連ホームページ ・環境省 http://www.env.go.jp/ ・白書情報 http://www.env.go.jp/policy/hakusho/index.html 2.各種環境問題パンフレット 2.1 経産省オゾン層保護等推進室「消費者の皆さん、地球環境の保護に貢献しましょう!」 経産省オゾン層保護等推進室は、6月に表記のようなフロンに関する消費者普及啓発パンフレットを作成した。 本パンフレット作成の趣旨は、同室の説明によると下記の通りである。 (1) 経緯 CFC、HCFCはオゾン層破壊物質であるため、モントリオール議定書において国際的に生産量及び消費量(生産量+輸入量-輸出量)の削減が義務付けられており、我が国では、オゾン層保護法に基づき生産を規制している。 他方、代替フロン等3ガス(HFC、PFC、SF6)は、CFC等のオゾン層破壊物質の代替品として幅広く使用されているが、1997年に採択された京都議定書において、二酸化炭素と同様に温室効果ガスとして排出削減対象となり、排出抑制対策が課題となっている。 本年3月、地球温暖化対策推進本部で新たな「地球温暖化対策推進大綱」が決定され、今後の代替フロン等3ガス排出抑制施策について定められました。その施策の一つとして「代替物質を使用した製品等の利用の促進」があり、今回の消費者普及啓発パンフレットの発行は、係る施策の一環として実施するものである。 これは、経済産業省、消費者団体、関係業界団体が協力して、消費者が地球環境の保護に貢献できることを示す初めての試みであり、6月21日(冷蔵庫の日)以降、15万枚を各団体を通じて配布することになった。 (2) 消費者普及啓発パンフレットの内容 家庭用エアコンについては、オゾン層を破壊しないHFCを冷媒として使用したものを推奨するほか、省エネに関する知識を伝えている。 冷蔵庫については、省エネタイプの冷蔵庫及びノンフロン冷蔵庫を推奨している。

また、家庭用エアコン・冷蔵庫及びカーエアコンについては、家電リサイクル法、フロン回収破壊法によりフロンの回収が義務付けられているので、廃棄時には注意が必要である。 2.2 中小企業総合事業団「中小企業向け環境問題対応パンフレット」 中小企業総合事業団は、このほど中小企業向けの環境問題対応に資する情報として、PRTR法の解説を含む以下のような各種パンフレットを発表した。 ①化学物質排出把握管理促進法 ②フロン回収破壊法 ③PCB廃棄物の適正な処理に向けて ④環境マネジメントシステム ⑤資源有効利用促進法 ⑥廃棄物処理法 ⑦容器包装リサイクル法 ⑧家電リサイクル法 ⑨建設リサイクル法 ⑩食品リサイクル法

|

環境保護情報(2002年7月)

|

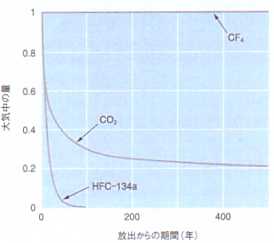

1.持続可能社会の構築と洗浄剤 「第15回JICC洗浄技術セミナー」が、去る6月21日に開催され、独立行政法人産業技術総合研究所の関屋章博士(フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター副センター長)が「未来型洗浄剤の開発 = 持続可能社会の構築と洗浄剤 =」と題して講演を行った。 化学工業日報の藤本大記者は、同講演の概要を7月2日付けの化学工業日報で「環境影響評価手法に新知見、温暖化係数に“継続”概念」と題して詳細に紹介した。 同氏の了解を得て、同記事をベースとして、内容の理解を深めるために、関屋博士よりご提供頂いた資料を加えて、講演の概要を以下に紹介する。 (1) 代替物の評価法 洗浄剤等のCFCに替わる化合物の評価には科学的評価法、政策的な評価法、民間でのボランタリープログラムでの評価法がある。持続可能社会の構築は環境対策の最終目標でありながら、持続可能社会の構築のための評価法は十分に議論されていない。この問題には科学的な側面から考えることが重要である。 (2) 温暖化評価とその位置付け 代替物の評価には、温暖化評価以外にも、安全性、毒性、オゾン層の問題など温暖化以外の環境影響、経済との関係を総合的に評価する必要がある。それぞれの評価は重要であるが、持続可能社会の構築に影響が大きいのが長期の影響が懸念される温暖化予測である。 (3) 地球温暖化効果の評価手法 ある化学物質の地球温暖化への影響評価法は幾つかが知られている。例えば、大気中寿命による評価、地球温暖化係数(GWP、Global Warming Potential)での方法、GWPに省エネルギーを加えたTEWI、その他にもLCCP、LCAがある。政策上の観点からGWPが殆どの場合に使用されている。 (4) 最適な大気寿命とは? 大気寿命が短ければ温暖化効果は小さいが、小さければ良いということでもない。大気寿命の短い炭化水素は、都市圏で分解しNOxとの反応を経由して最終的にオゾンを生成する。つまり、オキシダントとして環境に悪影響を与えることになる。大気寿命が6ヵ月もあれば、放出された殆どがすぐには分解せず、都市圏から拡散するために、都市圏に多くあるNOxと反応が抑制され、その結果オキシダントの生成が抑えられる。つまり、代替化合物として最適となる。 長い大気寿命の化合物は大きな温暖化効果をもたらし、また短すぎると燃焼性などの安全性にも影響する。大気寿命が6ヶ月から5年の化合物であれば問題ない。また、この大気中寿命であれば次世代に影響はあまり残さない。 (5) GWPの評価法 GWPは、その化学物質の大気寿命と赤外吸収量から大気モデルを使って求められ、二酸化炭素を基準の1としてその相対値で表される。GWPは、評価する期間の関数なので、評価する期間を定めた時の積分値で示され、この評価する期間を積分期間(ITH、Integration Time Horizon)と呼ぶ。京都議定書では、GWPを100年間の積分値の値で評価し、多くの化合物を比較・評価している。 (6) 100年積分値GWPの問題点 たとえば、HFC-134aとCF4を比較すると、大気寿命、積分期間とGWPの関係は表の如くである。 <表>大気寿命、温室効果と積分期間 大気寿命が約14年のHFC-134aと5万年のCF4とでは、ITHを100年間とすると、GWPは約4倍しか違わない。しかし、ITHを1000年間とすると、GWPは約44倍も異なることになる。 HFC-134aは、100年間で大気中からほとんどなくなってしまうが、CF4は100年経っても大気中濃度はほとんど変化せず、その後数万年先までも温暖化効果を与えるのである。 (7) 新しい指標の提案:継続温暖化係数 持続可能な社会を構築するためには、大気寿命の長い化合物は長期間にわたる評価が必要となる。この場合、温暖化効果についても長期間にわたる比較評価が重要となる。つまり、化合物を大気中に放出したときに、大気中濃度の変化を踏まえた評価が求められている。 演者はこの概念を更に進め、大気中への放出量と大気中での分解量を釣り合わせたときに持続可能社会が構築されると考えた。この平衡値はGWPの積分期間が無限大の値と一致する。この概念による温暖化係数値は、継続温暖化係数(SGWP、Sustainable GWP)と名づけた。 二酸化炭素の大気中挙動は、長期間での解析は未だ十分でなく、長いITHを設定できないが、少なくとも500年から1000年の期間での評価が持続可能社会の構築には必要である。 (8) 持続可能社会に適合する洗浄剤 大気寿命が2年の化合物で、大気中に10の量を放出したときに1年で4、2年で1に減少する。この場合、毎年10の量を放出し続けると、3年目以降は、大気中の量が15で一定となり、以後毎年10を放出しても、大気中の量(濃度)は変化しない。一方、大気寿命の長いものは放出を続けると、大気中濃度がどんどん増加することになる。また、SGWP値も大きくなる。 大気寿命の短い化合物のSGWPは、現状の100年値よりもかなり小さくなり、大気寿命が短い化合物で、例えば1年から5年の化合物は有利となる。 いま大事なことは、最も環境影響が少なく持続可能な社会構築に対応した化合物や使用方法を探すことである。そのためにも、持続可能社会を考えた環境評価法に沿った化合物の選択が必要となる。産業技術総合研究所では更にこの概念を進めた評価方法の確立を進めている。 (9) 含フッ素エーテル型洗浄剤の開発 フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センターの前身である「通商産業省工業技術院物質工学工業技術研究所フッ素化学研究室」は、(財)地球環境産業技術研究機構(RITE)の新規冷媒等プロジェクト室と共同で、成層圏オゾン層破壊および地球温暖化の原因とならないCFCの代替品の開発を1994年より開始した。 同研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けたもので、このほど8年間のプロジェクトを終結したが、その成果の一つに含フッ素エーテル型洗浄剤(HFE-347pc-f、HFE-55-10mec-fc等)がある。 これらの含フッ素エーテル化合物は、大気寿命が1年から5年であることを目標として開発したものである。この様な化合物は最適な大気寿命を有することから、不燃または微燃性で安全性に富み、光化学スモッグの発生源と成りにくく、オゾン層を破戒しないばかりか、持続可能社会の構築にも最適な化合物である。重要課題となってきている持続可能社会の構築に、開発したHFE等が貢献できることを願っている。 <参考資料> 1) 日本産業洗浄協議会:「第15回JICC洗浄技術セミナー予稿集」(2002.6.21) 2) 関屋章:“フロンの未来型代替物質の設計と開発”未来材料, Vol.1, No.6, p31-35 (2001.6) 2.化学物質総合管理のための人材育成 経済産業省は、化学物質の総合管理について検討を行うため、産業構造審議会化学・バイオ部会に化学物質管理企画小委員会を2001年11月22日に設置し、同年12年11月の第1回会合より作業を開始した。その第6回会合が去る6月20日に開催され、中間報告(案)として「化学物質総合管理のための体制整備について - 人材育成と教育のあり方 -」が発表された。 以下はその概要である。 (1) 化学物質総合管理に係る人材の確保 化学物質は、産業分野のみなならず、日常生活においても広範に使用される有用な物質である。化学物質のライフサイクルにわたり個々の化学物質のハザード(有害性)とエクスポージャー(曝露状況)を加味してリスク(危険性)を評価し、そのリスク評価に応じた適切なリスク管理を行うことが重要な課題となる。 わが国の化学物質総合管理を推進するためには、制度や枠組の整備やそれらを実施する組織面での対応に加え、ハザード・エクスポージャー・リスクの評価手法の確立や知的基盤の整備などといった「リスク」への対応の中核をなす科学的知見の充実に加えて、ハザード評価・エクスポージャー評価・リスク評価を実施し、さらにこれに基づくリスク管理のための種々の取組の実施を支える人材の確保が不可欠である。 (2) 化学物質総合管理を支える人材の全体像 国全体として化学物質総合管理を推進するためには、以下のような広範な人材が必要となる。 ・ 化学物質のリスクに係る科学的方法論の確立を担う高度なプロフェッショナル ・ 化学物質のリスク評価・管理を担うプロフェッショナル ・ 化学物質の適切な管理を実務レベルで担う人材 ・ リスク・コミュニケーションを担う人材 ・ 化学物質のリスクに関する基礎的な知識を有する国民 (3) 今後の対応 ・ 化学物質総合管理に関する総合的な高等専門教育機関の設置 ・ 学校教育一般の見直し ・ 幅広い関係者、中小企業等を対象とする教育 ・ 研修プログラムの準備 (4) 政府の役割 政府は、化学物質の管理・規制の必要性を裏付ける科学をレギュラトリーサイエンスとして推進することを図る。また、知的基盤の整備、教材の作成、高等専門教育機関の設立、人材育成に支援を行う。専門家の地位の確立のために、「化学物質管理博士」、「化学物質管理士」などの資格を検討する。 <参考資料> 1) “化学物質管理に関する審議会審議”:さんせんきょう・マンスリーレポート(2002.5) 2) 産業構造審議会化学・バイオ部会第6回化学物質管理企画小委員会」配布資料 (2002.6.20) 3.「化学物質リスク削減技術ワークショップ」 経済産業省、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)主催の「化学物質リスク削減技術ワークショップ」が6月25日にJAホール(東京・大手町)で開催された。同WSには、“化学物質リスク削減技術による我が国経済社会の再生に向けて”と副題が付され、当協議会賛助会員の㈱富士総合研究所が事務局を務め、約350名が参加した。 化学物質についてはリスク評価とリスク削減の一体的推進が必要であり、経済産業省では2001年度より開始した「化学物質総合評価管理プログラム」に加え、今後、リスク削減技術、知識基盤および知的基盤の整備について新規プログラムの追加へと発展させる意向である。その一環として、2001年6月に「化学物質リスク削減技術ワークショップ」が開催され、その事務局も㈱富士総合研究所が務めた。その後、リスク削減技術については、平尾雅彦氏(東京大学大学院工学系研究科助教授)を座長とした研究会等において調査、検討が続けられ、その調査報告書が「化学物質総合評価管理分野における「経済的に実行可能な最良技術」に関する調査研究」として報告されている。 以下は6月25日のプログラムである。 ・開催趣旨 従来の公害対策等の化学物質管理対策は、経済活性化対策として捉えられることは少なく、コスト要因とされてきた。しかし、近年では、環境調和型生産技術の確立が急がれると同時に、環境省要因をビジネス機会として捉える動きが起こりつつある。一方、化学物質のリスク評価とリスク削減に対する一体的で効果的な取り組みは、環境問題の解決に大きく寄与できるとともに、開発されたリスク削減技術を市場化していくことが可能である。このWSは、今後の化学物質リスク削減技術の開発のあり方についての共通認識の形成を図る。 ・開会挨拶(経産省製造産業局次長・増田優) ・ “第1部 化学物質リスク管理研究のパラダイムの転換 (1) ”「動け!日本」と化学産業”小宮山宏(東京大学学教授、(社)化学工学会会長) (2) “化学技術戦略とリスク削減技術開発” 寺西大三郎((財)化学技術戦略推進機構理事長) (3) “化学物質リスク総合管理の重要性”平石次郎(独立行政法人産業技術総合研究所副理事長) (4) “化学物質のリスク削減と知的基盤整備”齋藤紘一(独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長) (5) “第2次科学技術基本計画等における化学物質リスク管理技術”渡邊信(内閣府・総合科学技術会議事務局環境担当参事官) ・ “第2部 化学物質リスク削減研究開発の新たな潮流 - リスク削減研究の新たなコンセプトと先進的研究開発事例 -” (1) “化学物質リスク削減技術による経済社会の活性化に向けて”濱田昌良(経産省製造産業局機能性化学品室長) (2) “環境実態に基づく化学物質リスク削減シナリオとナノテク・環境技術の研究開発”指宿堯嗣(独立行政法人産業技術総合研究所環境管理研究部門・研究部門長) (3) “リスク削減技術・開発事例と今後の方向”瀬田重敏(旭化成㈱特別顧問、(財)化学技術戦略推進機構理事・戦略運営会議次期座長、(社)日本化学工業協会広報委員長) (4) “産学連携と光触媒技術のビジネス展開のあり方について”橋本和仁(東京大学先端科学技術研究センター教授) (5) “化学物質リスク削減技術体系の構築に向けて”平尾雅彦(東京大学大学院工学系研究科助教授) ・ “パネルディスカッション - リスク削減技術の活用による産業活性化に向けて -”座長・樋口敬一(三菱化学㈱顧問、(社)化学工学会副会長) <参考資料> 1) 新エネルギー・産業技術総合開発機構監修、㈱富士総合研究所編:「化学物質とリスク」オーム社(2001.9) 2) 「化学物質リスク削減技術ワークショップ・講演要旨集」(2002.6.25) 4. 新刊紹介:「オゾンコネクション = 地球環境規制の専門家ネットワーク =」 ・ 書名:Ozone Connections - Expert Networks in Global Environmental Governance - (Greenleaf Publishing , 228pp, US$75, March 2002) ・ 著者:ペネロープ・キャナン(Penelope Canan): デンバー大学(米国コロラド州)社会学教授、国際研究所理事、モントリオール議定書の技術・経済アセスメント・パネルにおける経済分科会委員を務める(1990年〜2000年)。米環境保護庁のオゾン層保護賞受賞(2001年) ナンシー・リッチマン(Nancy Reichman): デンバー大学(米国コロラド州)社会学助教授 ・ 内容概略 成層圏オゾン層の破壊を未然に防止するために、国際的合意によりウィーン条約とモントリオール議定書が締結されたが、その実行の過程では、国情の相違、先進国と途上国の協調、代替品・代替技術の模索などさまざまな解決すべき難問が山積していた。 当時、地球環境問題を総轄していた国連環境計画は(事務局長・トルバ博士)は、3つのアセスメントパネルを設立し、世界中の専門家、学識経験者の参加を呼びかけた。 その一つである技術・経済アセスメント・パネルには政界、学界、産業界から数百名のボランティアが集まり、モントリオール議定書の実施を成功裡に導くことに大きく貢献した。 著者は、これらのメンバーに直接接触し、そのインタビューの内容を客観的に紹介している。著者の一人は、パネルメンバーでもあり、組織の内部での活動を通して、その組織活動の独創的な進め方と成果を解説している。あわせてその組織としてのユニークさ、リーダーシップをとった人物(アンダーセン博士)と、補佐する強力なスタッフの見識、人柄を浮き彫りにし、彼らの友情で結ばれた世界規模の組織的活動が地球環境問題に回答をだした経緯を社会学的立場で分析している。 モントリオール議定書の制定と実施は、世界で最初に成功した地球環境問題の事例として、現在も今後の経緯に関心が注がれており、今まさにスタートした地球温暖化問題における京都議定書の批准、発効、行動の開始において、その先駆的な教科書としても注目されている。 本書は、地球環境問題の解決のための活動で、人と組織とリーダーに焦点をあてた類書の少ない内容であり、地球環境に携わる人々ばかりでなく、これから地球環境に関心をもとうとする多くの階層の人々にから関心がもたれると思われる。 日本のオゾン層問題への係わりも詳細に紹介されており、当時の通商産業省オゾン層保護対策室、オゾン層保護対策産業協議会の活動に触れている。 特に、オゾン層保護対策産業協議会顧問の藤本祐一氏は、(社)日本電機工業会企画部長として、途上国支援に活躍したこと、また、技術・経済アセスメント・パネルのシニアアドバイザーとして多くのメンバーとの親交があったことで、随所にインタビュー等の説明が付されている。 日本の出版社も同書に関心を寄せ、翻訳出版の企画が進められている。

|

<写真1>「2002年版環境白書」の表紙

<写真1>「2002年版環境白書」の表紙 <表1>「2002年版環境白書」の構成

<表1>「2002年版環境白書」の構成

図2.環境基本計画における「持続可能な社会」の定義

図2.環境基本計画における「持続可能な社会」の定義

図3.環境効率性の概念

図3.環境効率性の概念

<表2>グリーンコンシューマー10原則

<表2>グリーンコンシューマー10原則 図4.企業の環境経営の変化

図4.企業の環境経営の変化

<写真>経産省のパンフレット

<写真>経産省のパンフレット

<写真>中小企業総合事業団の「化学物質排出把握管理促進法パンフレット」

<写真>中小企業総合事業団の「化学物質排出把握管理促進法パンフレット」