|

1.モントリオール議定書第16回締約国会合 (中)オゾン層・気候保護産業協議会 大川 章

寒いプラハで熱い議論を第16回モントリオール議定書締約国会合が11月22日~26日までチェコのプラハで開催された。時折雪の舞い散る、氷点下の気温の中で、世界各国から約450名の参加者が会場のホテルヒルトンに集まり、熱い議論を交えた。昨年同様、2004年末で全廃となる臭化メチルの例外申請、そろそろ例外申請を止めたいとするCFC-MDI用途、途上国問題、財政問題に多くの時間が費やされ、途中で夜の会議が設定されたにも拘わらず、最終日に報告書が採択されたのが23時であった。この様に多くの時間を費やした割には、我が国に大きく影響する決定事項も無く、臭化メチルの例外申請に関しては、再度、臨時の締約国会合を開くことが決められた。

米国がECを寄り切る議論された内容では、臭化メチルの例外申請に関しては2005年の量は承認されたが、2006年を申請量に対し、一律20%削減案に反発し、議論が合意されなかった。来年7月の公開作業部会の直前に臨時の締約国会合を開いて審議することになった。喘息に使われるCFC-MDIの例外申請では、日本は2004年から申請はしておらず、製造及び国内販売も止めたと発言している。 CFC-MDIを止めたいECと、引き続き申請をしたい米国が対立し、最終的に米国案で決着した。四塩化炭素が使用されているブロセスエージェントでは、技術・経済アセスメントパネル(TEAP)が5ヶ国から出された9件の審査を行い、全て基準内との評価を受けて、米国がプロセスエージエントとして認められているプロセスをリストアップした表に追加する提案を行ったが、ECが排出量の情報等が不足している物が有るとして来年再検討することを提案したが、結局米国案が採用された。このようにいくつかの重要な議題に於いて、ECと米国が対立する場面が見られ、いずれも米国が強引に意見を通した形となった。一方代表団では、日本の発言回数がトップスリーであり、このところ日本政府の活躍が目立つ会議となっている。 新たなODSの議題なしn-プロピルブロマイドに関してはTEAPが簡単に説明したのに留まり、新たなODSの話題は出なかった。また、モントリオール議定書の締結後20年に当たる2007年を「国際オゾン層年」とすることが宣言された。 来年の会議には、セネガルがダカールでの開催で立候補した。

2.平成16年度(第13回)ブループラネット賞 財団法人旭硝子財団が主催する「ブループラネット賞制度」は、地球環境問題の解決に優れた業績をあげた個人または組織を表彰するものとして、地球環境国際賞とも呼ばれている。 2004年度の受賞者は、スーザン・ソロモン博士(米国)とグロ・ハルレム・ブルントラント博士(ノルウェー)であり、2004年11月1日に授賞式が行われた。 ソロモン博士の受賞は、“南極のオゾンホールの生成機構を世界に初めて明らかにし、オゾン層の保護に大きく貢献した業績”によるもので、ブルントラント博士の場合は、“環境保全と経済成長の両立を目指す画期的な概念「持続可能な開発」を提唱し世界へ広めた業績”によるものであった。 今回は、両氏の業績、エピソード等を、旭硝子財団から提供頂いた資料1)および過去の文献を参照して紹介する。

<写真1>ブループラネット賞授賞式

1.1 「ブループラネット賞」 (財)旭硝子財団は、地球環境国際賞「ブループラネット賞」制度を1992年に設置、以後毎年その表彰が2件づつ行われ、2004年度は、その13回目で、合計26件(23名、4組織)の業績が表彰されている。 ブループラネット賞の趣旨は、(財)旭硝子財団の説明によると、“地球環境問題の解決に向けて、科学技術の面で著しい貢献をした個人または組織の業績を称え、感謝を表すとともに、多くの人々がこの人類共通の課題に立ち向かう意欲と意識を高めることを目的する”ものである。 対象分野は、“地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、生態系破壊や種の絶滅、砂漠化の進行、河川・海洋汚染などの地球環境問題全般”と、“エネルギー、人口、食糧、水等の諸問題、環境経済・政策、環境倫理・哲学、環境変化に因る疾病への対策、廃棄物処理、リサイクリングなど、地球環境の保全や自然保護と密接に関連する諸問題”である。 1.2 スーザン・ソロモン博士について ソロモン博士は、オゾン層破壊の具体的な現象である南極上空でのオゾンホールについて、その成因を世界で初めて明らかにした。同博士は、同僚と共に、南極の成層圏に見られる非常に冷たい雲の粒の表面が関わる不均一系の塩素化学反応を取り入れた仮説を提唱し、1986年と87年の二度にわたり南極でオゾン層の実地観測を行って仮説の検証に成功した。これにより、オゾンホールは、大気中に増加した塩素と南極の極低温環境が相まって発生すること、そして塩素供給源としてのクロロフルオロカーボン(CFC)との因果関係が明らかになった。その結果、モントリオール議定書が1990年に改訂され、CFC等のオゾン層破壊物質の全廃の方向が決まり、オゾン層保護に大きく貢献した(写真2)。 <写真2>ソロモン博士 ソロモン博士は、イリノイ工科大学で化学を学んだ後、カリフォルニア大学バークレー校で大気化学を専攻し、博士号を取得、卒業後、1981年に米国海洋大気庁に入り、現在に至るまで、同所で大気化学の研究を続けている。 70年代末から春先の9月から10月にかけて、南極上空で大規模なオゾン量の極端な減少が観測されたことが80年代半ばになって公表された。博士はこのデータに大変興味を持ち、これを説明するため、南極上空特有のマイナス80℃の極低温大気条件の下に形成される雲(極成層圏雲)が関わる不均一系反応に基づく仮説を発表した。 この中で博士は、気相中ではあまり起こらない塩酸と硝酸化塩素の反応が、極成層圏雲中の極低温微粒子表面では非常に速く起こって硝酸と塩素を生成し、次にこの塩素が、南極に太陽光が再び射し始める春に、光分解して塩素ラジカルや酸化塩素、二酸化塩素等となり、そして、これらの活性な塩素種がオゾンを極めて高い効率で破壊すると説明した。この仮説は、オゾン破壊に関わる塩素ラジカルの生成を説明できるばかりでなく、高濃度の活性な塩素種の存在をも説明できた点で画期的であった。 博士は、オゾンホールの存在を確認し、生成機構を明らかにするために、86年8月末に弱冠30歳で調査遠征隊のリーダーとして南極に赴いた。数種類の方法でオゾンの減少を測定し、生成機構解明の鍵となる化学物質の測定を行った。活性塩素濃度を測定したところ、気相化学反応で説明しうる濃度のおよそ100倍以上もあり、間違いなく博士の提唱した不均一系反応が関与していることが分かった。翌年、再び第二次遠征隊を率いて南極に赴き、前年よりさらにオゾン破壊がひどくなっていることを観測した。 1.3 ソロモン博士の記念講演 <写真2>スーザン・ソロモン博士

ソロモン博士は、11月11日に、国際連合大学で行われた「平成16年度(第13回)ブループラネット賞受賞者記念講演会」において、“オゾン層破壊と気候変動:極から極へ単独旅行”と題する講演を行った。 (1)はじめに オゾン層破壊の問題には、多くの側面が関与している、物質の各相(ガス、固体および液体)という側面、科学的な発見の各段階、一般の人々の認識とグローバルな政策決定の側面などである。成層圏オゾン層は、地上の生物を保護する極めて重要な役割を果たしている。オゾン層は、地球を有害な紫外線から遮へいすることで保護しており、これは大気の中の他の分子にはできないことである。しかしこのオゾン層は、クロロフルオロカーボン(CFC)によるオゾン層破壊の可能性が懸念されるようになった1970年代に強調されたように、簡単に他の化学物質の攻撃を受けやすいものである。CFCは、低い高度では殆ど反応せず、さらに、断熱材の発泡剤、冷却剤、スプレー缶用の高圧ガスなどの用途で使用する際には安全で安定であることが特徴として知られていたので、CFCによるオゾン層破壊の可能性は驚きをもって受け取られた。CFCの大気中寿命は、その種類により50年から数百年と幅があるが、これらの一見無害と思われるガスは化学反応を経て変質し大量のオゾン層破壊をもたらす可能性がある。このことは科学的思考方法に変化をもたらすとともに、関連する政策に様々な挑戦をもたらした。すなわち人間が作り出す化学物質には、世代を大幅に超えた長い期間、環境に影響するものがあるということが強く認識されるようになったのである。同じ様な問題が、多くの温室効果ガスについても生じている。 CFCは、どこででも安定であるわけではない。例えば、高度約10~15kmの成層圏まで上がると、強力な太陽光が引き起こす光化学過程により、CFCは分解し 塩素原子が発生する。これらの 塩素原子の一部は、硝酸化塩素や塩酸のような反応性の低い安定なリザーバー分子に変換される。そのため、塩素が特定の化学物質の内どれに分配されるかが(例えばClとHCl)、オゾン層にとって大変重要なインパクトを持つ。遊離した塩素原子がHClのような比較的反応性の低いリザーバー分子に変換される限り、オゾン層の破壊は限定的である。一方、塩素原子が、より化学反応を起こし易いClのような形で残る場合は、オゾン層は触媒的なサイクルで破壊されることになる。私の研究の多くは、固体と液体を含む表面反応によってどのようにして塩素配分が劇的な影響を受け、それまでに考えられていたよりずっと大規模なオゾン層破壊を生じるかについて焦点を当てたものである。 1980年代中頃以前のオゾンの化学は、すべて気体分子同士の反応もしくは気体分子と太陽光との反応が関与すると理解されていた。その気相化学反応によれば、地上40キロメートル付近の上層成層圏にあるオゾン層の上部で、最も大規模なオゾン層の損失が生じるものと推定していた。1983年には、ナショナル・リサーチ・カウンシル(NRC)は、その報告で、フロンガスを当時の使用量のまま使用し続けた場合、全地球上のオゾン層の破壊は、100年で約3%と予測していた。この予測による影響は小さく、また遠い先の話であり、不確定要素が多いと論じる人もいたが、これらの議論は、今日でも地球温暖化を論じる場合にしばしば引き合いに出される。 (2)遠く離れた両極地:予期せぬ両極地方におけるオゾン層破壊 ①南極オゾンホール 1980年代半ばになり、前例のない、予想を越えた南極のオゾン層の破壊が、春に限って起こるという研究結果が発表され、私たちのオゾン層に対する認識が一変した。オゾン層の破壊は、数パーセントではなく、約三分の一に達することが示されたのである。それも、遠い将来のことではなく、NRCがこの100年間は殆ど起こらないと述べたわずか数年後である。これら初期の観察結果が、世界で最も寒い大陸のとざされた研究基地での地上からの観測によってもたらされたことが多くの人々にとって驚きであった。地上局が何年にもおよぶ取り組みで徹底して記録してきた内容を、データ分析手法の誤りのため、衛星が見のがしてきたことが直ぐに分かった。 地球の最南端にあるこの広大な大陸で、少なくとも1970年代から長期にわたり質の高いオゾン層の計測データを保存しているのは3ヶ所だけ、英国のハレー基地、日本の昭和基地、米国の南極点基地である。図1は、これら3つの基地で観測された10月の全オゾン量測定平均値を時系列で示す。 <図1>南極3基地の10月の月平均オゾン量 英国のデータがその他2つの基地のデータに比べ、年毎の変動が少ないことから、1985年の段階から既にハレー基地ではオゾンが奇妙な挙動を示していたことは明白である。観測された基地間のバラツキは、南半球の極成層圏渦の動きが主な要因になっている。両極とも、冬季の冷却化によって緯度の高いところほど非常に低温となり、その一方で緯度の低いところではかなり暖かい状態が支配的になる。この気温差は、低温の極地気団である渦を取り囲む広大な風系とリンクしている。しかし、この渦は、南北各半球全体にまたがり、天気を動かす波と同様の大気の波で乱される。英国のハレー基地は、時として渦の外にある大気特有のオゾンの水準を示すことがある日本の昭和基地よりも南極の冷たい渦の中に入る頻度の高い位置にある。これらの波の頻度と強度が、ローカルに(例えば、昭和基地とハレー基地間で)、もしくはより大きなスケールで(渦の内部であっても、年毎に)のオゾン濃度やオゾン損失の経年変動を左右する重要な役割を果たしている。 昭和基地と南極点基地における、1980年代のオゾン破壊の垂直分布測定結果は、南極地方の春季に特定の予期せぬ高度において異常な動きがあることを示唆していた。オゾン濃度の変動は、気相塩素化学から予測された高度40キロメートル付近のオゾン層の最上部ではなく、最も多くのオゾンが存在する、約10から20キロメートル付近のオゾン層最上部ではなく、最も多くのオゾンが存在する、約10キロメートルというまったく異なる高度で生じていた。 このオゾン破壊の中心が移動したことが、当時、オゾン層全体の三分の一が失われ、また今日でも、破壊の規模がオゾン層全体の半分を超えることもしばしばある理由である。オゾン層の破壊が想像していたよりも大規模であるだけでなく、まったく性質の異なるものであることは明白であった。オゾン層破壊が全地球規模から極地で起こるようになったこと、高度が40キロメートル域から10~20キロメートルに下がったことを説明するため、私たちのこれまでの科学的理解を大きく変える必要に迫られた。 ②南極オゾン破壊の新メカニズム 私は同僚の研究者とともに、オゾンホールはまったく別の化学反応に起因していると提唱した。それは、気相の化学反応ではなく表面での反応である(不均一反応)。その反応は、南極の冬季と春季の極寒の条件下で高度10~2おキロメートルに形成される氷状の極成層圏雲の表面上で起こるものではないかと提唱した。特に、私たちは、HClとClONO2 の両方のリザーバー分子が大きく減少すると、触媒的にオゾンを破壊しうる塩素種の密度が、このキーとなる高度において著しく増えることに気づいた。こうして私たちは、極成層圏雲の表面上で次の化学反応を通じてこのことが起こるのではないかと提唱した。 HCl+ClONO2 →HNO3 +Cl2 昭和基地のオゾンゾンデのデータは、私たちの新しい考えを展開する上で手助けとなった観測結果の一つである。図2には、Solomon et al.(1986年)で紹介した私たちの初期のモデル計算と、10年後に記した改訂モデルの計算8月Portmann et al.、1996年)を示すとともに、昭和基地で、様々な年代に測定した10月の平均オゾンプロフィールを示している。私たちの初期のモデルは、約18キロメートルより低い高度はカバーしておらず、また現在知られている化学サイクルをすべて含んでいたわけではない。しかし、私たちが提唱した表面化学反応は、このプロセスの最も根本的な特徴を捉えていた。とりわけ、オゾン損失が起きる領域が高度40キロメートルからオゾン層のまさに中心に移動した事実である。 なぜ、南極のオゾン層破壊は、冬にではなく、もっと早く10月に起きるのか?私たちは、もう一つ別のステップが必要であることを強調した。そのプロセスでは、太陽光がなければオゾンを破壊することができないのである(塩素分子Cl2 の解離)。こうして私たちは、CFCガスから生じた塩素が、表面反応により、気相化学に基づく考え方で想像されていたより遥かに大きなダメージを、オゾンに対し与える可能性があること、またこれらの表面反応は極成層圏雲を発生させる低温条件の備わった南極地方で最も効率よく起こること、さらに、極冠に太陽光が戻る春に急速なオゾン破壊が進むことを提唱した(Solomon et al.、1986年)。この表面化学反応は、Cl2 とCl間の摂動に関わるだけでなく、速い速度で相互に置き換わる一群の塩素分子(一酸化塩素(ClO)および二酸化塩素(OClO)を含む)に関わり、こうして急速なオゾン破壊を進めることができる。南極のオゾンホールが最初に発見された時からほぼ20年間が経過した。この間、様々な異なる化学物質に関する一連の測定が行われ、気相から表面化学へ、主たる反応相(場)の移行が確認された(Solomon、1999年)。 ③観測で得られた証拠:CFCガスと表面化学の 役割を検証する 1986年、私は4つの異なる研究所グループを含む、南極調査隊を指揮する機会に恵まれ、この表面化学反応が関わっているかどうかを検証するための、初めての測定をいくつか行うことができた。ここでは、私のグループが行った、オゾン、二酸化窒素および二酸化塩素の測定に、説明の焦点を絞る。二酸化塩素は、特に重要な初期の測定項目であった。なぜなら、その分子は塩素と一酸化塩素の量に比例するからで、それが検出されることは、極成層圏雲が実際に塩素を放出していることを直接証明することになるからである。提唱した表面化学反応は、さらに活性窒素を硝酸に変換する。そしてその硝酸は、ClONO2 の再形成を妨害し、そのために、オゾン損失はさらに拡大する。これによって二酸化窒素の濃度が減少するので、二酸化窒素分子も化学的に重要な指標になる。実際、私たちが論文(Solomon et al.,1986)で強調したように、表面化学反応の結果生じた物質は、元の反応物質と同じように重要である。最後に、地上からの可視光線を用いたオゾン自体の観測は、ハレー基地、昭和基地および南極点基地で用いた紫外線吸収法など他の方法で報告されたオゾンホールを検証する上で有用であった。 私の研究生活で最も驚愕した瞬間は、1986年9月にマクマード基地でオゾン層のレベルが低下するのを目の当たりにしたときである。オゾン量は、1986年の8月下旬に私たちが南極大陸に到着した時点で300ドブソンユニット(DU)であったものが、9月下旬には200DU以下に減少した。また、オゾン全体の三分の一が失われたことが、オゾンホールの存在の確からしさと、その季節依存性についての他の観測を裏付けていた。また、オゾンの減少に伴い、二酸化塩素が著しく増加していた。 二酸化塩素は、8月下旬と9月の低温の条件下で、気相化学の解釈に基づく数値より50倍から100倍も高いものであった。従って、このデータは、塩素が関係する表面反応がオゾンホールの原因である可能性を示唆していた。対照的に、二酸化窒素の数値は非常に低かったが、これも極成層圏雲の化学から予測できるものであった。気温が上昇するにつれ、二酸化塩素は消滅し、二酸化窒素が増加していたが、これも予想の範囲であった。このように、これら両化合物の季節的な挙動は、南極の成層圏中の化学物質の構成を乱し、急速なオゾン損失につながる表面化学の重要な役割の理論を裏付けるものであった。 ④北極地方における初の測定 南極で二酸化塩素が大幅に増加していることが分かったことから、1988年1月、私は同僚と北へ向かい、チューレ(グリーンランド)に行き、 塩素系化学反応が同様に促進されているかを調査した。私たちは、二酸化塩素が北の地でも気相の化学反応に比べ著しく増加していることを確認することができた。 最近、特に気温の低い年には、北極地方で著しいオゾン層破壊が観測されている。しかし、破壊の水準は南極ほどではない。この違いの主な要因は、春季の北極地方の気温がほぼ毎年、南極よりもかなり速く暖かくなることから、太陽光照射と低温条件が重複して生じることが少なく、そのためオゾン層の破壊が抑えられることにある。(以下略)

|

|

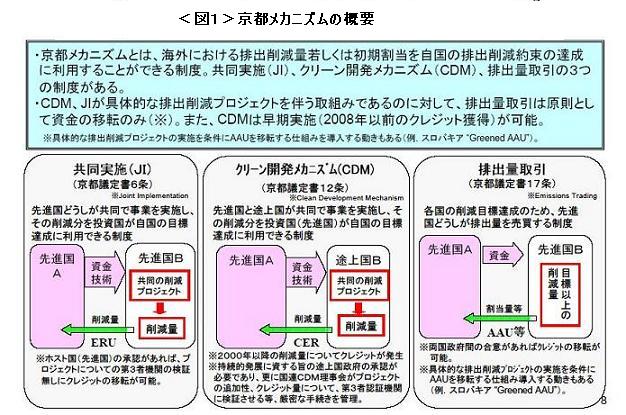

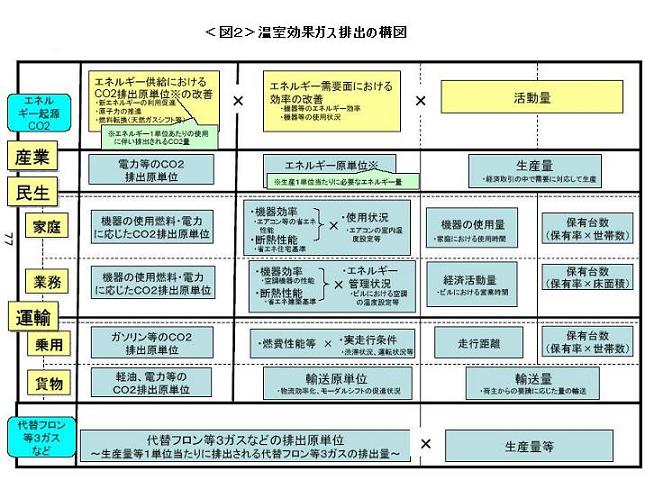

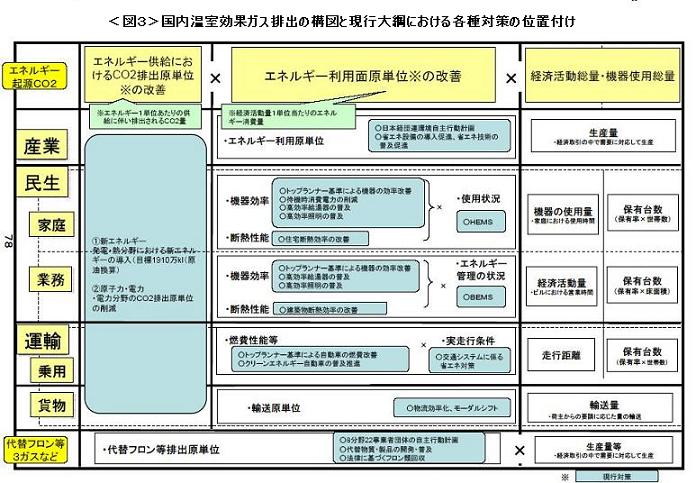

1.「地球温暖化対策推進大綱」の見直し 地球温暖化問題に対する対応は、国際的には、1992年に採択された気候変動枠組条約に基づき、1997年に採択された京都議定書によって具体的な対策を実行することになっている。 わが国は、この国際的な動きに対応し、気候変動枠組条約は1993年5月に、京都議定書は2002年6月に批准し、地球温暖化対策を推進するための国内体制を整備してきた。すなわち、京都議定書採択直後の1997年12月に、内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部が設置され、同本部は1998年6月に「地球温暖化対策推進大綱」を決定した。この大綱は、2002年3月19日に改訂され、京都議定書で定められた地球温暖化ガスの6%削減を履行するための具体的裏付けのある対策の全体像を明らかにした。 大綱の“第5定量的な評価・見直しの仕組み、1.基本的考え方”では、以下のように、同大綱見直すことがうたわれている。 “地球温暖化対策推進本部は、毎年、地球温暖化対策の具体的措置の推進状況を点検するとともに、2004年及び2007年に本大綱の内容の見直しを行う。” この大綱の方針に基づいて、経済産業省は、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会で、本年1月13日から6月18日まで、主として国内温室効果ガス排出削減、京都メカニズムの活用方針を中心とした審議を集約し、地球温暖化対策推進大綱の評価、見直しに向けた論点整理を行い、パブリックコメントを募集した。 さらに、このパブリックコメントの結果を踏まえて小委員会が作成した取りまとめ「産業構造審議会環境部会地球環境小委員会中間とりまとめ~今後の地球温暖化対策について~」(以下、「中間とりまとめ」と略称)が8月4日に完成した1)。同取りまとめについてのパブリックコメントは8月25日から9月15日まで行われた。 環境省は、これとは別に、中央環境審議会地球環境部会において、大綱見直しを検討し、「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しに関する中間取りまとめ」を8月6日に発表した。 1.1 「中間とりまとめ」の構成「中間とりまとめ」は、表1のような目次構成で、A4判本文76ページ、別紙6ページの内容である。 本「中間とりまとめ」のパブリックコメントに当たっては、追加対策の具体的内容やその効果について、以下の各種委員会で審議されたとして、参考資料を紹介している(文末の参考文献を参照のこと)。 ・ 総合資源エネルギー調査会需給部会(担当:経産省資源エネルギー庁総合政策課) ・ 同部会省エネルギー部会(担当:経産省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課) ・ 産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会(担当:経産省製造産業局化学物質管理課) ・ 産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会革新的温暖化対策技術フォローアップWG(担当:経産省産業技術環境局産業技術政策課) ・ 産業構造審議会環境部会地球環境小委員会(担当:経産省産業技術環境局環境政策課) 1.2 京都議定書の採択から今日に至るまでの経緯①地球温暖化問題は、人類の活動に伴って発生する温室効果ガスが地球全体の温度を上昇させ、自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすものである。国際社会においては、この地球温暖化問題に対処するため、科学的知見の蓄積が進められると同時に、温室効果ガスの排出削減に向けた国際的枠組みの構築が進められてきた。 ② 1995年に開催された気候変動枠組み条約第1回締約国会議(COP1)において、各国の具体的削減目標を定める議定書について交渉することが合意され(「ベルリン・マンデート」)、1997年に京都で開催されたCOP3において各国の数値目標を定めた京都議定書が採択された。③京都議定書の採択(1997年12月)後、その運用ルールについて交渉が続けられ、 2001年のCOP6再開会合において主要論点に関する政治合意がなされ(「ボン合意」)、同年11月のCOP7において運用ルールがほぼ完成した(「マラケシュ合意」)。④このように国際的枠組みの構築が進む中で、既に123の国が京都議定書を批准した(締結した附属書Ⅰ国のCO 2排出量は約44%のシェア。2004年7月現在)。我が国も、2002年6月に京都議定書を締結したところである。他方、世界最大の排出国である米国は、2001年3月に京都議定書を批准する意思はないとの方針を表明した。京都議定書は、現在のところロシアが批准すれば発効する状況にあり、その動向が注目されている。(注)京都議定書は、①55カ国以上の国が締結し、②締結した附属書Ⅰ国の 1990年 のCO2排出量が、全附属書Ⅰ国のCO2の総排出量の55%を占めること、という条件を満たしてから90日後に発効する。⑤また、京都議定書においては、 2013年以降の枠組みについて2005年末までに議論を開始することとされており、これを念頭に置いた研究・議論が既に世界中の様々な場で始められている。将来の枠組みについても、全ての国が参加でき実効性がある持続可能な枠組みを構築していくことが求められる。1.3 地球温暖化対策に関する国際動向各国の温暖化対策の最近の動向についての総括について、概要を以下に紹介する。 ①産業部門における対策として、企業、施設等を対象に排出枠を割り当て、実際の排出量との過不足分を取引きする国内排出量取引制度を導入する動きが欧米で見られる。 ②EUにおいては、各国政府が排出枠を事業者に割り当てて取引を行う方式を来年1月から実施するべく準備が進んでいる。当面の割当て状況を見る限りでは直近の排出実績よりも多量の割当てが行われているなど、この制度の実効性は現段階では不透明である。 ③米国では、企業の自主的な取組みを中心に対策が進められている中、一部民間において自主的に排出枠を設定し取引する方式が開始されている。こうした動きについて、その効果を含めて今後の動向を注視していく必要がある。 ④EU各国政府では、京都議定書の約束達成の不確実性かへの対応の一つとして、同議定書に規定されている京都メカニズムの活用を念頭に置いたクレジット(温室効果ガスの排出削減量の取引単位)取得の動きが活発化している。 ⑤90年代から2000年代初頭にかけて、EU各国ではエネルギー消費量が増加している。部門毎にみると、産業部門の伸びは相対的に小さく、民生・運輸部門の消費量が増加している。 1.4 地球温暖化対策推進大綱の評価(1) 温室効果ガスの排出量の現状①2002年度の温室効果ガスの総排出量は、13億\3,100万トンであり、京都議定書の基準年(1990年。但し、代替フロン等3ガスについては1995年。)の総排出量の12億3,700万トンと比べ、7.6%上回っている状況にある。また、前年度と比べると、民生部門のエネルギー需要の増加や原子力発電所の停止の影響などのため、2.2%の増加となっている。 ②総排出量の約9割を占めるCO 2の排出量について部門別に見ると、産業部門については90年度比▲1.7%と減少しているのに対し、運輸部門、家庭部門、業務その他部門については、それぞれ90年度比+20.4%、+28.8%、+36.7%と大幅に増大しており、近年のトレンドとしても引き続き増加基調にある。(2) 地球温暖化対策推進大綱の概要①京都議定書に基づく基準年比6%の削減約束の達成に向け、政府は、 2002年3月に決定した地球温暖化対策推進大綱6)以下、「大綱」)に基づき、温暖化対策に取り組んできている。②大綱では、地球温暖化対策の策定・実施に当たり、4つの基本的な考え方を示している。 ③こうした考え方の下、6%削減約束の達成に向け、区分ごとの目標値が示されている(表2参照)。 表中の京都メカニズムの詳細については図1を参照されたい。(3) 温室効果ガスの排出の構図温室効果ガスの排出の増減は、①エネルギー利用原単位/代替フロン等の排出面における原単位、②エネルギー供給CO 2原単位、③活動量、の各要素の増減から構成される(図2)。(4) 各種対策の評価国内における温室効果ガス排出の構図と現行大綱における各種対策の位置付けは、図3の如く示されており、以下のような項目に分けて、概要が記されている。 <参考文献> 今回のパブリックコメント募集の関係資料として、以下の資料が紹介されている。

(2-1) 「国内温室効果ガス削減対策の今後の論点」( 2004年5月21日、第20回会合配布資料)(2-2) 「国内温室効果ガス削減対策の評価及び2 010年における排出量見通し」(2004年5 月21日、第20回会合配布資料)(2-3) 「今後の京都メカニズム活用方策の考え方」 (2004年6月2日、第21回会合配布資料)3) 総合資源エネルギー調査会における検討資料(3-1) 「2030年のエネルギー需給展望」(20 04年6月、総合資源エネルギー調査会需給部会中間とりまとめ原案)(3-2) 「今後の省エネルギー対策のあり方について」(2004年7月,総合資源エネルギー調査省エネルギー部会中間とりまとめ)(5) 産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会革新的温暖化対策技術フォローアップWGにおける検討資料:「革新的温暖化対策技術フォローアップWG中間報告(案)」(2004年5月19日、第4回会合配布資料)(6) 「地球温暖化対策推進大綱」(2002年3月19日、地球温暖化対策推進本部決定)(7) 経済産業省・地球環境対策ホームページhttp://www.meti.go.jp//policy/産業構造審議会 産業技術分科会研究開発小委員会革新的温暖化対策技術フォローアップWG global_environment/index.html <表1>「産業構造審議会環境部会地球環境小委員会中間取りまとめ~今後の地球温暖化対策について~」の構成

<表2>温室効果ガス削減の目標 京都議定書に基づき基準年( 1990)比6%の削減を第1約束期間中(2008~2012)に達成(「産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中間とりまとめ」(2004年8月)

環境保護情報(2004年7/8月)

| ||